喜讯!华命生物与湖南师范大学合作发表基因组解析鲤科鱼远源杂交现象最新研究成果

鲤科鱼类是辐鳍鱼纲中最大且物种多样性最高的科之一。在现生鲤科鱼类人工杂交育种中,属间杂交产生两性可育杂交后代的现象屡见不鲜。自然环境下鲤科鱼类的物种多样性是否与杂交后导致的基因渗入存在密切联系,以及相关的分子生物学调控机制,目前研究仍十分有限。

近日,湖南师范大学刘少军院士团队与昆明动物研究所吴东东老师团队合作在知名期刊《GigaScience》(IF=11.8)上发表了题为“Genomes reveal pervasive distant hybridization in nature among cyprinid fishes”的研究论文,揭示了鲤科鱼自然杂交的普遍性及其对物种形成的重要性。本研究通过对8种鲤科鱼基因组de novo组装及结合其他已经发表的高质量鲤科鱼基因组进行比较基因组分析,探讨了杂交事件对物种形成的贡献,并分析了团头鲂与翘嘴红鲌的分化机制。结果表明,基因流事件在鲤科鱼类起源中起关键作用,其影响的功能分化可能是推动其物种形成的关键原因。华命生物为该项目提供了测序及部分数据分析支持。

一、基因组测序和组装

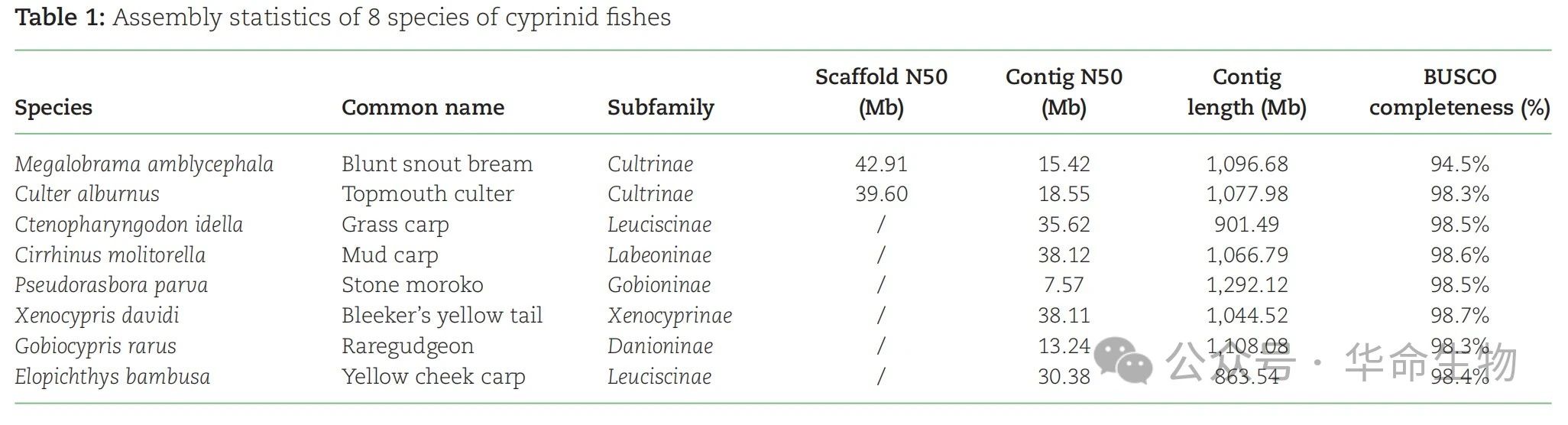

研究团队利用PacBio HiFi和Oxford Nanopore技术对8种东亚鲤科鱼类进行基因组测序,结合HI-C技术,将团头鲂和翘嘴红鲌的基因组组装到染色体水平,并首次提供了土鲮、麦穗和黄尾鲴的高质量参考基因组。此外,研究团队还整合了公共数据库中已有的15种鲤科鱼类基因组数据,涵盖了7个非多倍体亚科和3个多倍体亚科,为鲤科鱼类演化研究提供了重要的基因组资源。

表1:8种鲤科鱼基因组测序和组装结果

二、系统发育与基因渗入分析

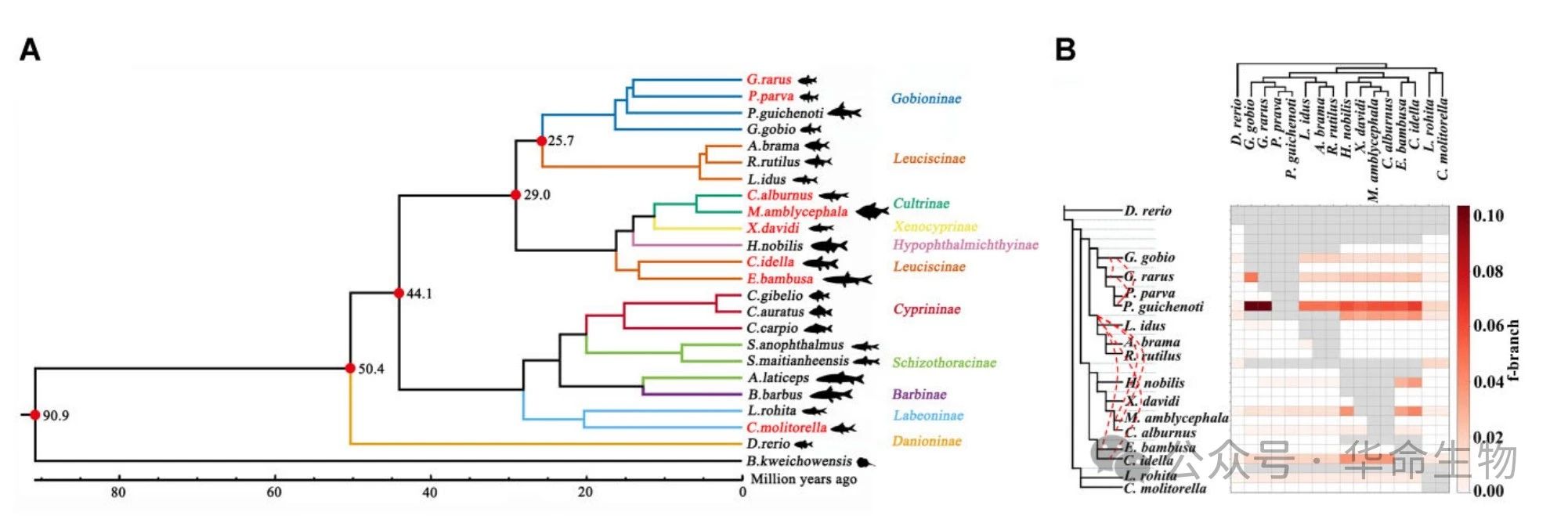

研究以贵州爬岩鳅为外群,对24种鲤科鱼类的系统发育关系进行了分析,结果显示,形态与斑马鱼相似的稀有鮈鲫实则属于Gobioninae亚科,分化时间约41.5至61.3百万年前(图1)。该分析结果也为现存鲤科鱼类共同祖先的分化提供了分子生物学证据。而基因流分析显示,17种非多倍体鲤科鱼类间普遍存在基因渗入,这一发现有力地支持了“基因流是导致系统发育不一致性的主要驱动因素”的假设。

图1:鲤科鱼系统发育分析

三、物种间生殖系统的保守性

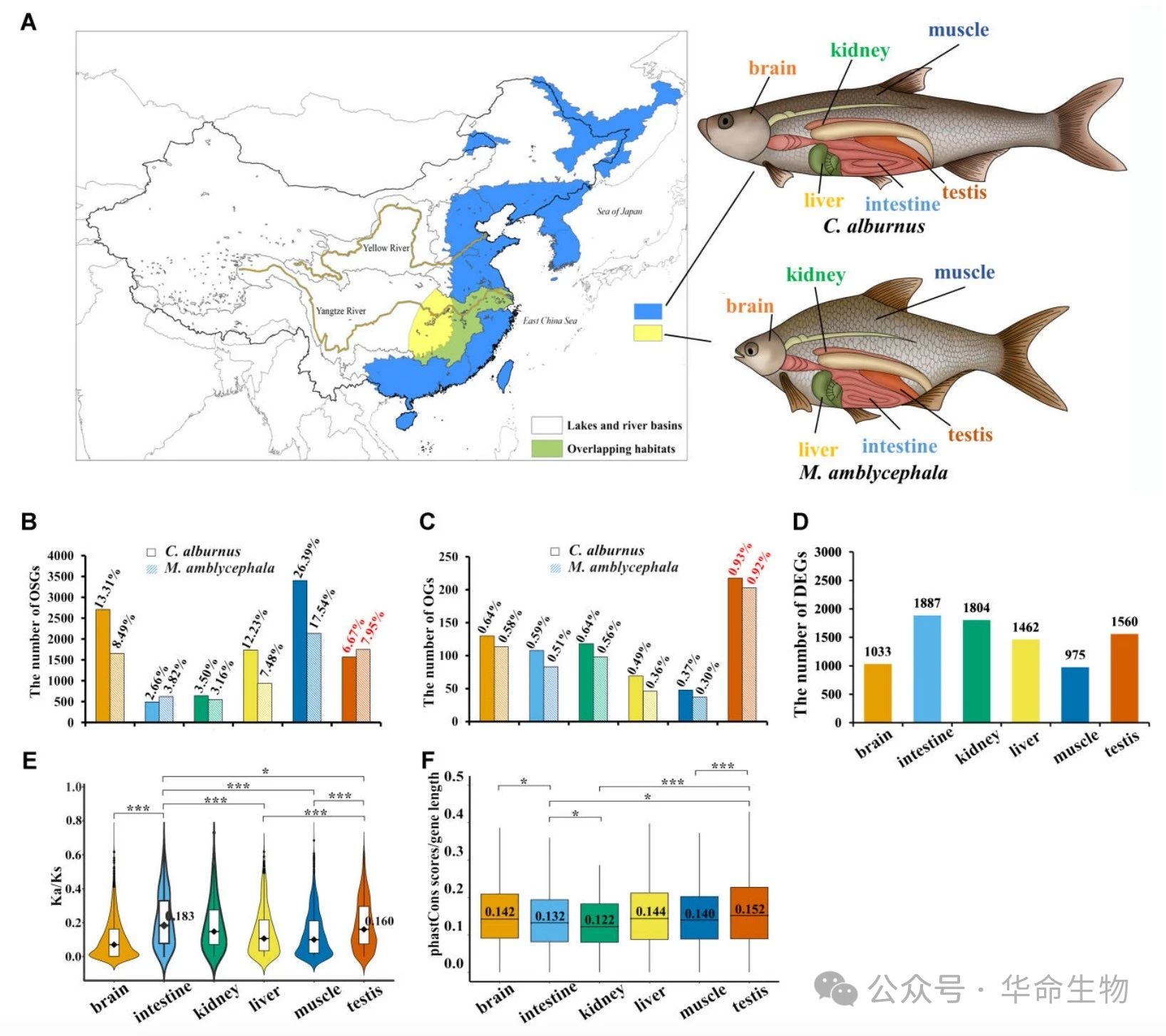

鲤科鱼类在物种形成过程中频繁发生基因流事件,这表明不完全的生殖隔离可能在物种形成过程中起着重要作用。为了探究这一现象的潜在遗传机制,作者基于团头鲂与翘嘴红鲌的基因组数据,结合来自6个器官(大脑、肝脏、肠道、肌肉、肾脏和精巢)的表达数据,开展了一系列分析。通过聚焦各个器官的差异表达基因数量、特异表达基因的Ka/Ks比值、以及序列保守性评估(如phastCons值等)(图2),研究发现,团头鲂和翘嘴红鲌在食性相关器官——肠道的演化速率最快,而精巢的演化速率则相对较慢。

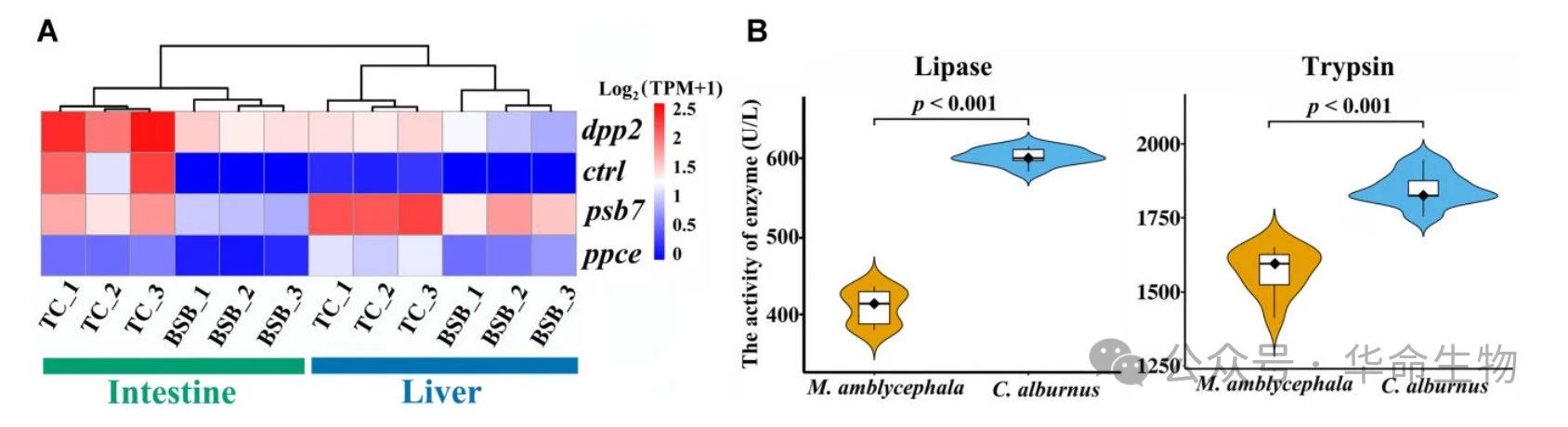

这一研究结果提示,草食性团头鲂与肉食性翘嘴红鲌之间,肠道的快速演化可能是导致两者物种分化的关键因素。为进一步探究肠道的生理特征,作者对肠道中胰蛋白酶和脂肪酶的酶活性进行了检测(图3),验证了食性差异与消化酶活性之间的关系。通过对肠道中与消化酶相关的基因进行富集分析及正选择基因的筛选,鉴定出30个正选择基因,其中caspbl和vsig与肽酶活性、细胞凋亡及免疫反应相关。这表明,这些基因可能通过调节消化酶的分泌,推动了饮食适应性的进化。

图2:团头鲂和翘嘴红鲌地理分布和遗传分化

图3:团头鲂和翘嘴红鲌食性分化

四、基因流对摄食习性潜在影响

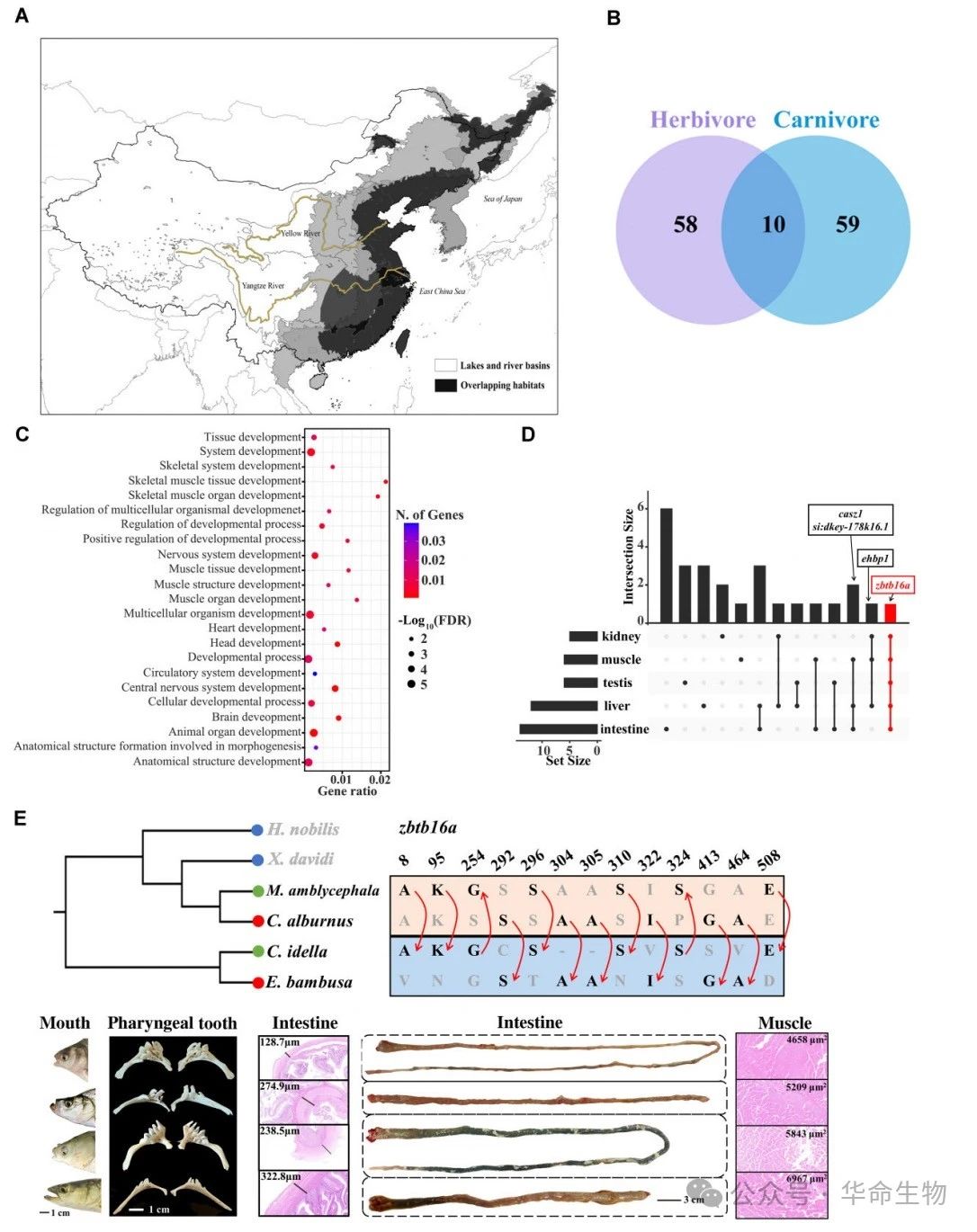

为了进一步探讨基因对鲤科鱼类食性多样性的影响,作者对两类草食性鱼类(草鱼和团头鲂)与两类肉食性鱼类(翘嘴鲌和鱤鱼)进行了比较分析,重点考察了食性相关器官(如咽齿、肠道、骨骼肌)的特征(图4),并结合斑马鱼中已发表的功能验证研究,推测Zbtb16a、tp53、grin2bb等11个基因可能通过基因渗透作用与这些鱼类食性演化紧密相关。尽管如此,以上研究仍需进一步的数据支持与验证。

图4:基因流对鲤科鱼摄食习性的影响研究

结语和展望

本研究揭示了鲤科鱼类在食性演化中的关键机制,特别是肠道相关基因的快速演化可能是物种分化的关键因素。通过基因组数据分析,研究验证了食性差异与肠道消化酶活性之间的关联,并识别了与食性演化相关的正选择基因。这为理解鲤科鱼类的适应性进化提供了重要线索。然而,肠道与消化酶活性之间的具体机制尚需进一步验证,基因渗透作用的详细机制仍待明确。未来的研究将结合更广泛的物种数据,深入探索遗传、表观遗传和生态因素如何共同驱动物种分化与适应性进化。

参考文献

“Genomes reveal pervasive distant hybridization in nature among cyprinid fishes”GigaScience;https://DOI: 10.1093/gigascience/giae117

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!