Science重磅丨1357个基因组测序解析倒位推动马鲷物种辐射分化

华命生物目前已成功完成60+物种的T2T基因组组装,物种涵盖动物、植物、昆虫及同源和异源多倍体等疑难物种,已有多个合作项目在顶级期刊发表和接收,欢迎有需要的老师垂询。联系方式:18371456025。

杂交和跨物种基因流动对于物种形成和适应性辐射所需的遗传多样性具有关键作用,然而,这一过程中减数分裂重组的作用仍存在核心悖论:重组能产生新的有利等位基因组合,但它又会破坏已协同适应的等位基因组合,从而阻碍物种形成。

染色体倒位为重组在生态物种形成中的矛盾作用提供了潜在解决方案。因为倒位区域会抑制其与原始染色体取向之间的重组,这类变异能够将适应性等位基因组合锁定为所谓的"超基因"。尽管已有研究发现倒位在众多生物类群的生态适应与物种形成中具有重要作用,但关于其在适应性辐射中的意义迄今缺乏证据。

2025年6月13日,多国科学家团队联合在国际顶尖期刊《Science》上以“Introgression dynamics of sex-linked chromosomal inversions shape the Malawi cichlid radiation”为题,发表了系统性研究马鲷(马拉维湖慈鲷,现存最大的脊椎动物适应性分化类群)全基因组范围内的倒位分布及其功能,填补了这一研究的空白。

一、马鲷:脊椎动物适应性辐射分化的典范

马鲷(马拉维湖慈鲷)拥有800多个现存物种,是近期最丰富的脊椎动物适应性辐射类群。尽管存在频繁的杂交和跨物种的可育性,该辐射群仍展现出极高的形态和生态多样性。

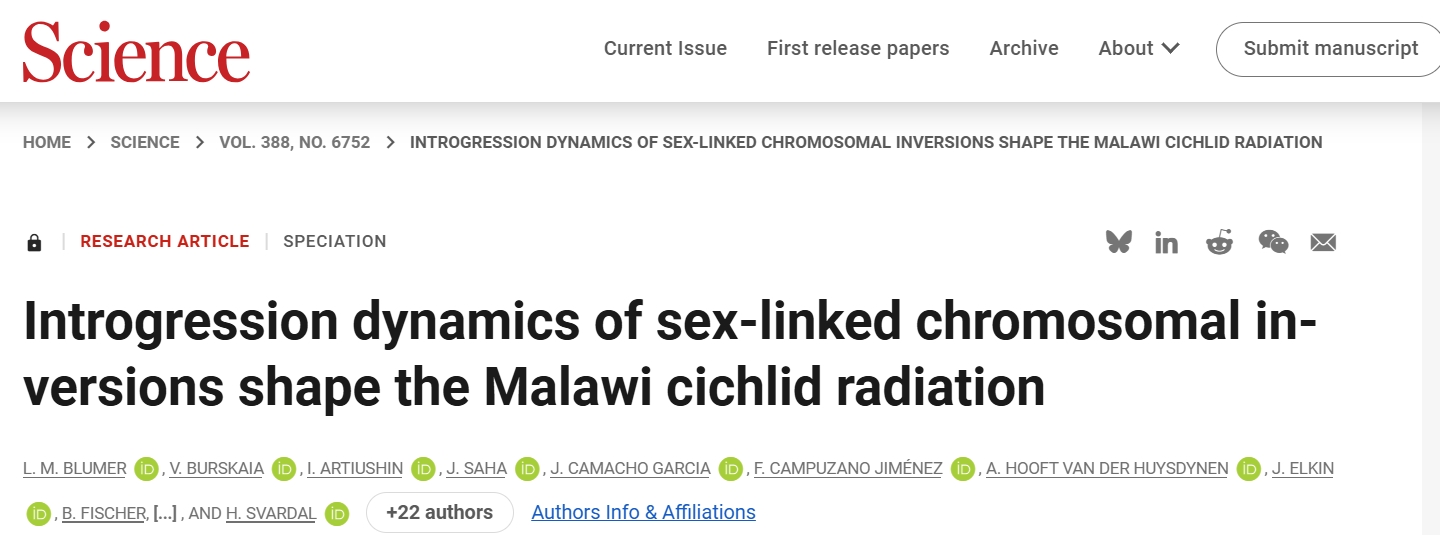

作者对240个物种的1375个个体进行全基因组测序,鉴定出8400万个SNPs,并首先构建全基因组系统发育框架。基于大数据集的系统发育分析支持了远洋类群、底栖亚辐射类群和岩栖类群三大类群划分及其分支顺序。

图1:马鲷系统分类学研究

二、大型倒位抑制染色体重组

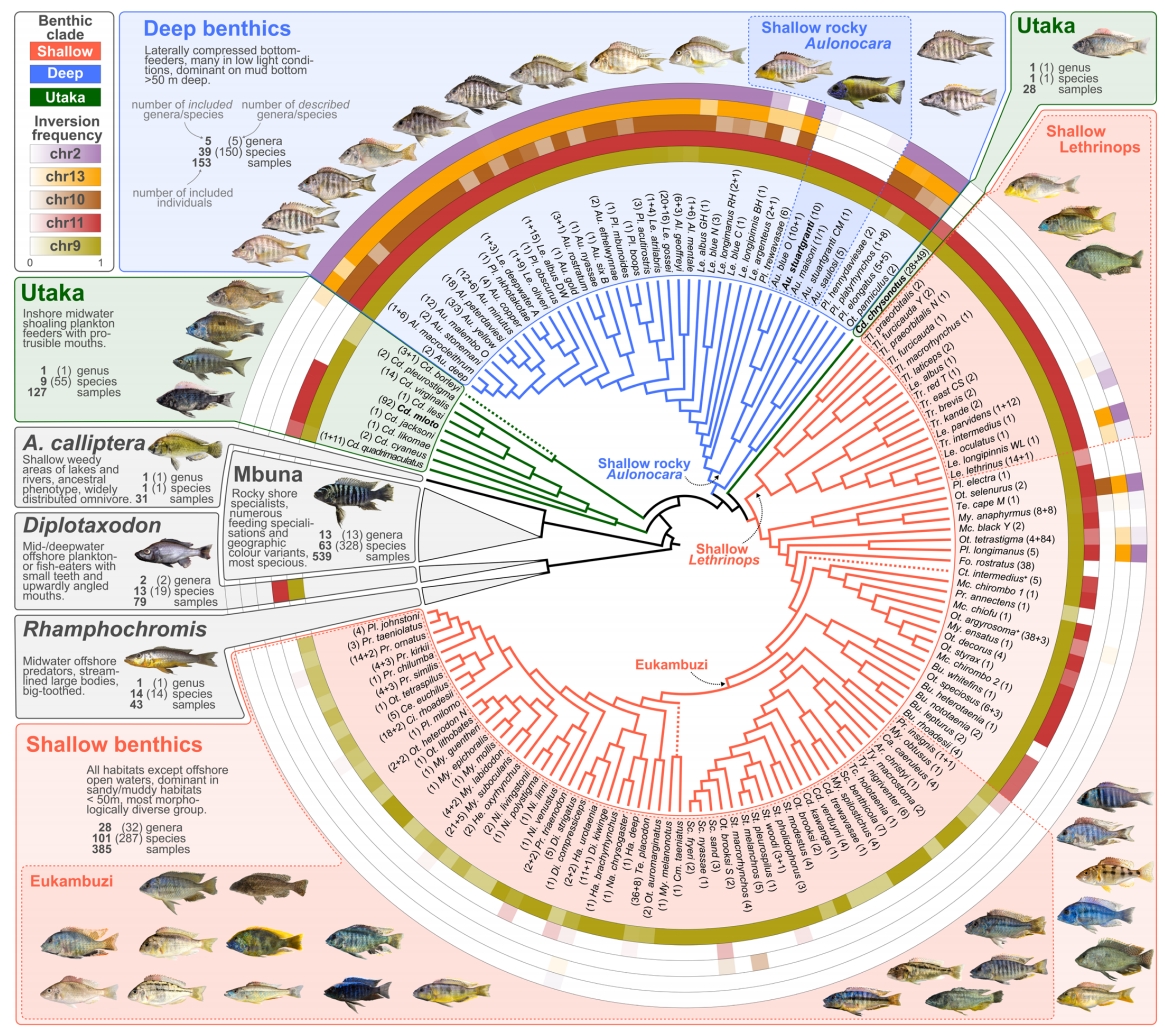

通过SNP数据集的聚类分析,作者在2、9、10、11和13号染色体上鉴定出五个覆盖超过半数染色体长度(17-23 Mbp)的基因组异常区域,其模式符合多态性倒位特征。除两个深海底栖个体出现双交换事件外,倒位与非倒位单倍型之间的重组几乎被完全抑制,这与其它研究系统的发现一致。

通过对五大慈鲷支系的染色体级别基因组组装,作者确认了2、9、11和13号染色体的倒位结构(因样本限制未验证10号染色体)。此外还发现SNP分析未检测到的次级倒位,包括2号染色体大倒位内部靠近着丝粒的小型嵌套倒位和20号染色体上两个相邻倒位。

为验证倒位单倍型间的重组抑制,作者构建了A. calliptera与Aulonocara stuartgranti的种间杂交群体,并对F1-F3代290个个体进行全基因组测序。F2和F3代个体在9号和11号染色体的PC1轴上均未出现倒位状态簇群间的切换,证实杂合F1代的倒位区域重组被完全抑制。除11号染色体倒位外,其余倒位在F2代的分离比例均符合孟德尔定律。

图2:5个倒位的鉴定

三、倒位在底栖亚辐射群中的分布特征

通过多步骤主成分分析,作者基于1,375个测序个体的数据推断了倒位基因型的系统发育分布,并以外群物种Pundamilia nyererei和Oreochromis niloticus的染色体作为祖先型参照。作者进一步鉴定出与倒位状态高度相关的TE插入标记,并通过PCR对401个额外个体进行分型。综合分析显示岩栖类群、Rhamphochromis亚辐射群及A. calliptera的所有个体在五个大型倒位区域均固定为祖先型非倒位状态,而Diplotaxodon类群可能固定携带9号和11号染色体的倒位单倍型。

而在底栖支系中,五个倒位在不同物种间呈现显著频率差异,其中2、10、13号染色体倒位在多数深海底栖物种中固定或高频存在,但在浅海底栖物种和utaka类群中几乎完全缺失,而9、11号染色体倒位在多数底栖物种中固定存在。

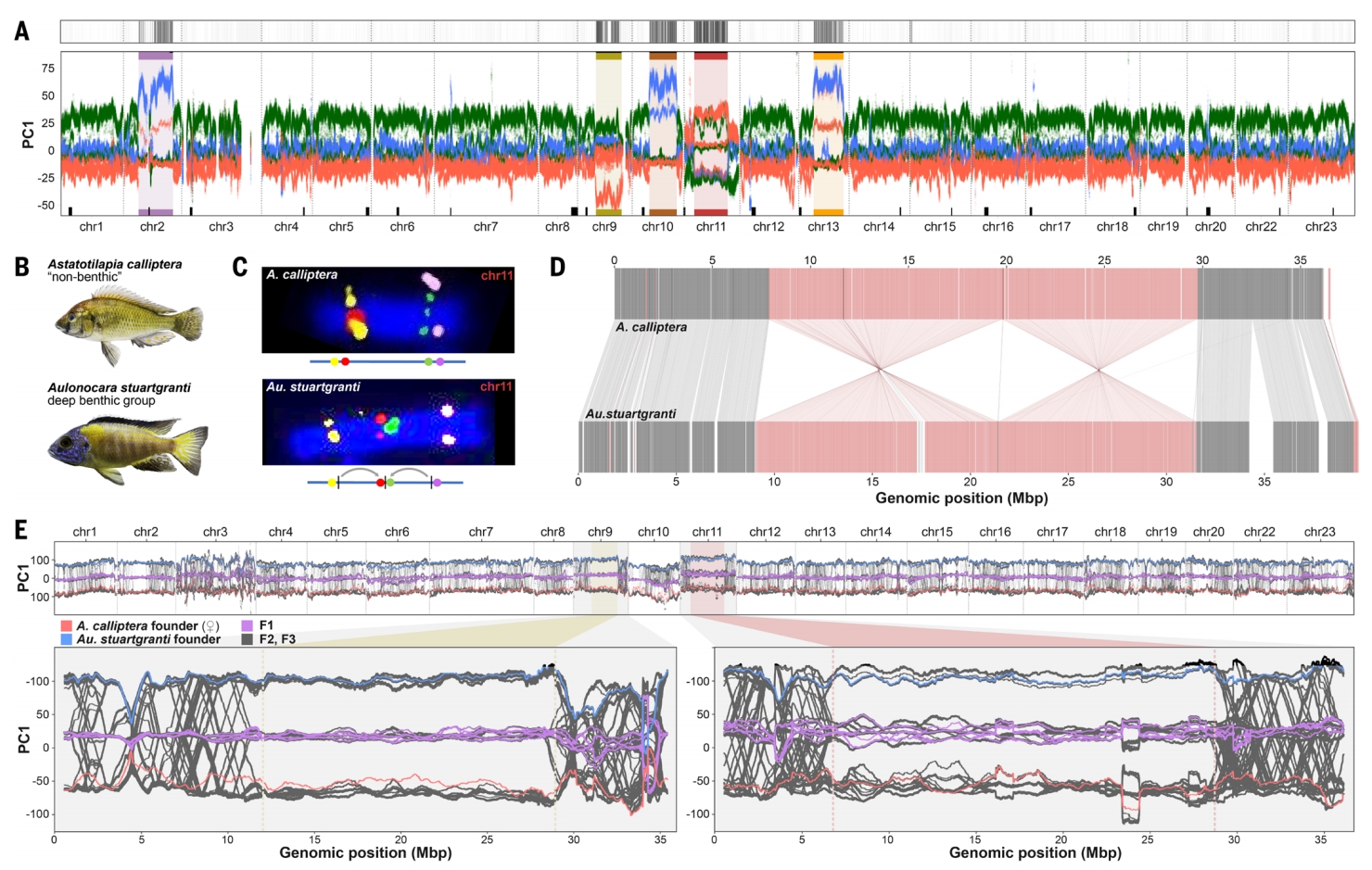

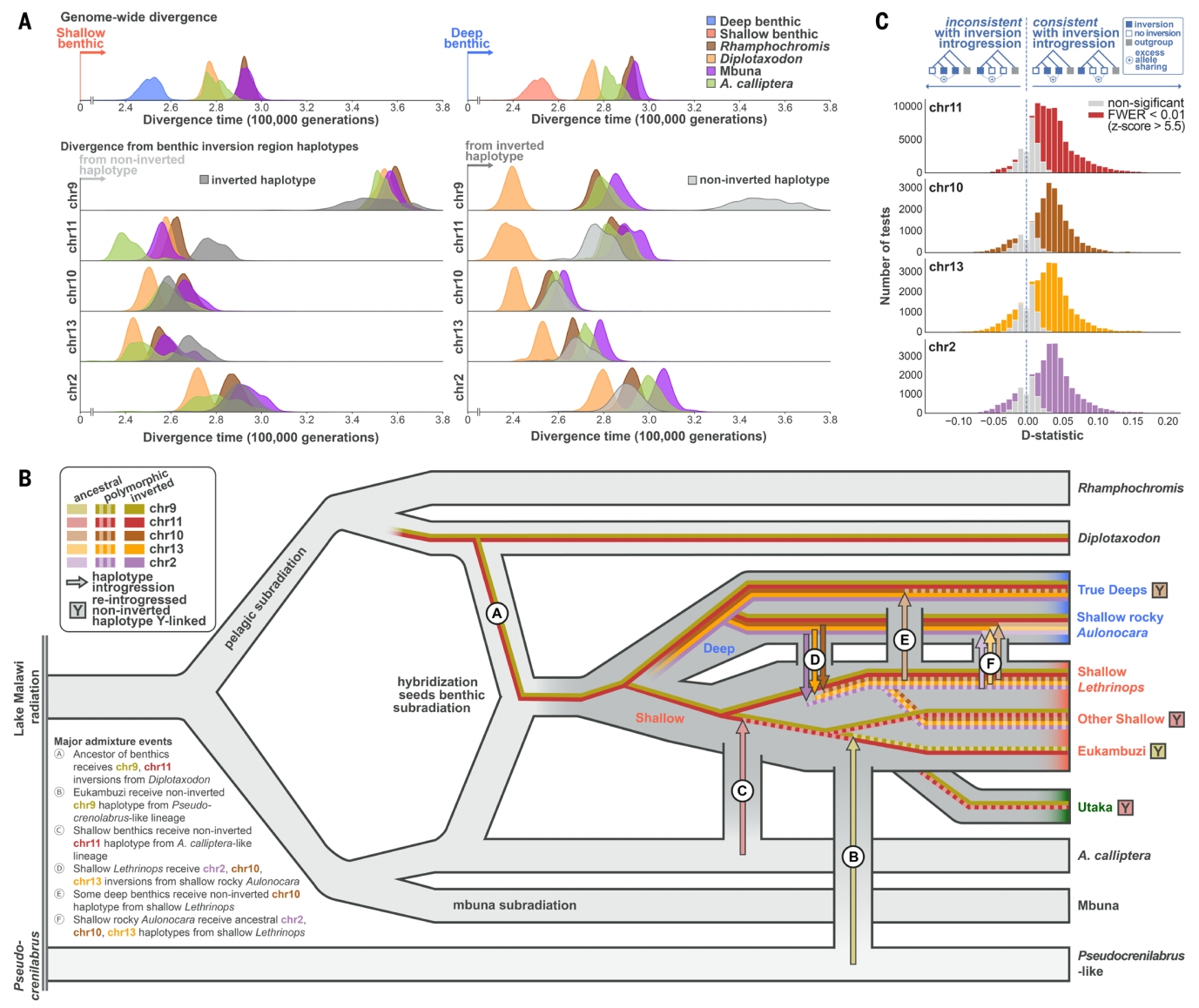

四、倒位的起源与基因渗入模式

为解析倒位区域的演化历史,作者比较了马鲷五个倒位区域与基因组其他区域的遗传分化时间,发现底栖类群与Diplotaxodon和A. calliptera的遗传距离最近,这与系统发育推断的"底栖类群作为岩栖类群和A. calliptera的姐妹群"结论矛盾,反而支持底栖类群起源于Diplotaxodon与A. calliptera谱系的杂交。作者推断这一情况出现的原因,可能为所有Diplotaxodon与多数底栖类群共享9、11和20号染色体倒位。

其中底栖类群11号染色体非倒位单倍型与A. calliptera亲缘最近,支持底栖祖先从A. calliptera获得该单倍型。而9号染色体非倒位单倍型在底栖类群中极为分化,ABBA-BABA检验显示其与马拉维流域现存外群物种Pseudocrenilabrus philander存在显著等位基因共享,提示该单倍型可能通过类Pseudocrenilabrus谱系渗入进入eukambuzi祖先。

另外2、10和13号染色体倒位在深海底栖普遍携带,但在浅海底栖和岩栖类群中较为罕见,系统发育分析显示少数例外源于后期基因流事件,多数渗入事件同时传递多个倒位单倍型及侧翼序列。

另外作者还研究发现,五个倒位状态在深水物种中均呈现更高频率。与基因组其他区域相比,这些倒位区域表现出遗传分化增强和深度适应关联的特征,基因渗入事件分析显示,非典型深度物种往往携带与其当前栖息深度相似物种的倒位单倍型。这些发现共同支持了染色体倒位通过锁定适应不同水深环境的等位基因组合,驱动了沿深度梯度物种形成。

图3:倒位单倍型的演化历史推断

五、倒位单倍型的适应性演化

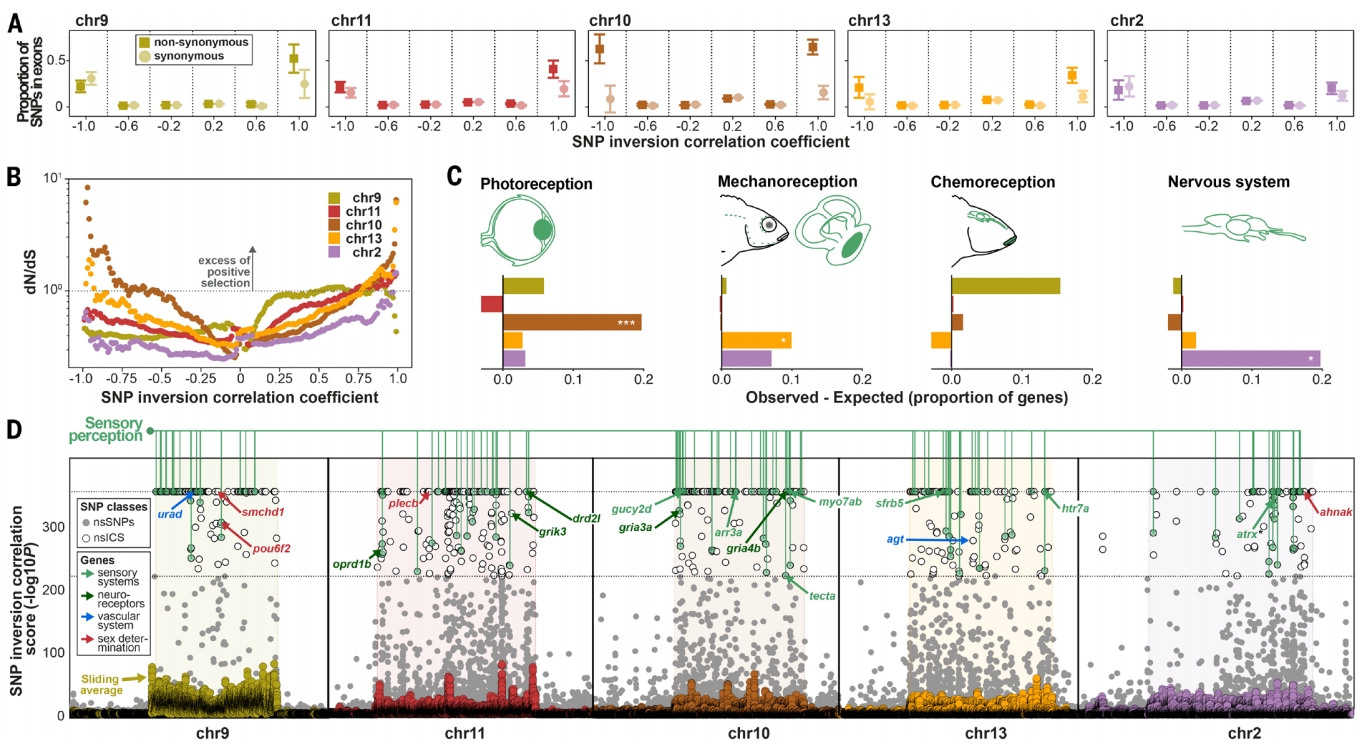

为探究倒位单倍型是否通过适应性演化形成"超基因"结构,作者分析了与倒位基因型高度关联的SNP(ICS)特征,首先观察了蛋白质编码区富集与正向选择证据,发现所有五条染色体上,ICS在蛋白质编码区的分布显著高于随机预期,而McDonald-Kreitman检验显示ICS存在过量非同义分化,提示其出现正选择或净化选择放松。

作者进一步分析了这些倒位促进感觉与生理适应性演化情况,通过分析含非同义突变ICS(nsICSs)的315个基因在斑马鱼单细胞转录组图谱中的表达模式,发现部分nsICSs基因在感觉与神经系统、深度适应和行为相关等方面,都出现了显著高表达,另外部分基因的倒位单倍型氨基酸序列与Diplotaxodon高度相似,支持底栖类群的杂交起源假说及后续选择分化。

图4:倒位单倍型的适应性演化

六、倒位参与性别决定机制

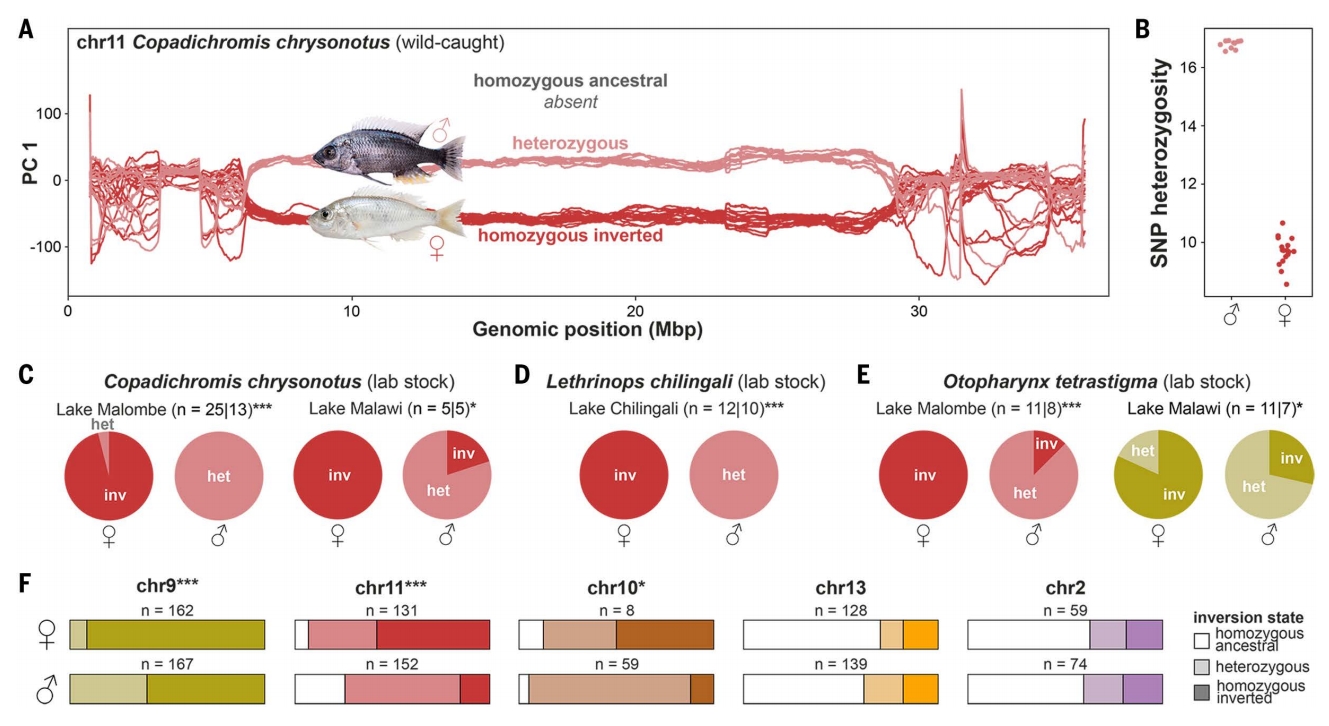

作者进一步研究了性别-基因型关联情况,在性腺鉴定确认的Copadichromis chrysonotus群体中(n=28),11号染色体的倒位状态与性别完全对应,符合XY型性别决定系统特征。作者进一步进行跨物种验证,发现3个物种11个家系的107个实验室繁育个体同样显示11号染色体倒位与性别的显著关联。但在不同地理种群的Otopharynx tetrastigma中,发现染色体9倒位与性别相关,反映马拉维慈鲷性别决定系统的快速转换。

汇总分析显示,染色体9/10/11倒位均与性别显著相关,其中雄性倾向杂合状态(XY型),而雌性倾向倒位纯合状态(XX型),但存在物种特异性和不完全外显率,提示可能存在环境因素或其他基因的性别调控作用。

另外作者还观察到,三个性别相关倒位的非倒位(Y-like)单倍型均通过基因渗入事件进入底栖类群,其中9号染色体的Y-like来自类Pseudocrenilabrus的外群渗入,实验室杂交实验证实其携带显性雄性决定因子,11号染色体Y-like源自A. calliptera的渗入,而10号染色体的Y-like源自深海底栖支系特有渗入。

此外,作者在维多利亚湖慈鲷分化群中,同样检测到染色体9和23的倒位与性别决定区域重叠,表明倒位介导的性别决定在慈鲷中具有广泛演化意义。

图5:倒位参与性别决定

结语

综上所述,马鲷适应性辐射分化中的五个染色体规模倒位单倍型,展现出超基因般的适应性演化特征以及与物种形成相关的反复基因渗入事件。这些渗入单倍型表现出的短暂性别连锁特性,为自然选择、性选择和性别拮抗选择间的相互作用提供了丰富的演化动力学基础。

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!