Nature Communications | 首个天目地黄T2T基因组发布

华命生物目前已成功完成60+物种的T2T基因组组装,物种涵盖动物、植物、昆虫及同源和异源多倍体等疑难物种,已有多个合作项目在顶级期刊发表和接收,欢迎有需要的老师垂询。联系方式:18371456025。

天目地黄(Rehmannia chingii,2n = 2x = 28) 是一种重要的药用植物,具有极高的治疗价值,尤其因其富含环烯醚萜苷类化合物而备受关注。然而,由于缺乏高质量的基因组数据,其进化研究和基因功能鉴定一直受到阻碍。

2025年7月1日,河南农业大学和中国中医科学院的科研团队联合,在国际著名期刊《Nature Communications》上面,发表了标题为“Analysis of the Rehmannia chingii geneome identifies RcCYP72H7 as an epoxidase in iridoid glycoside biosynthesis”的研究论文,首次报道了天目地黄端粒到端粒(T2T)完整基因组序列。该基因组为研究环烯醚萜苷的生物合成及地黄的进化历史提供了宝贵资源,并将助力地黄的遗传改良,推动其医药与健康应用的发展。

一、天目地黄T2T基因组组装注释

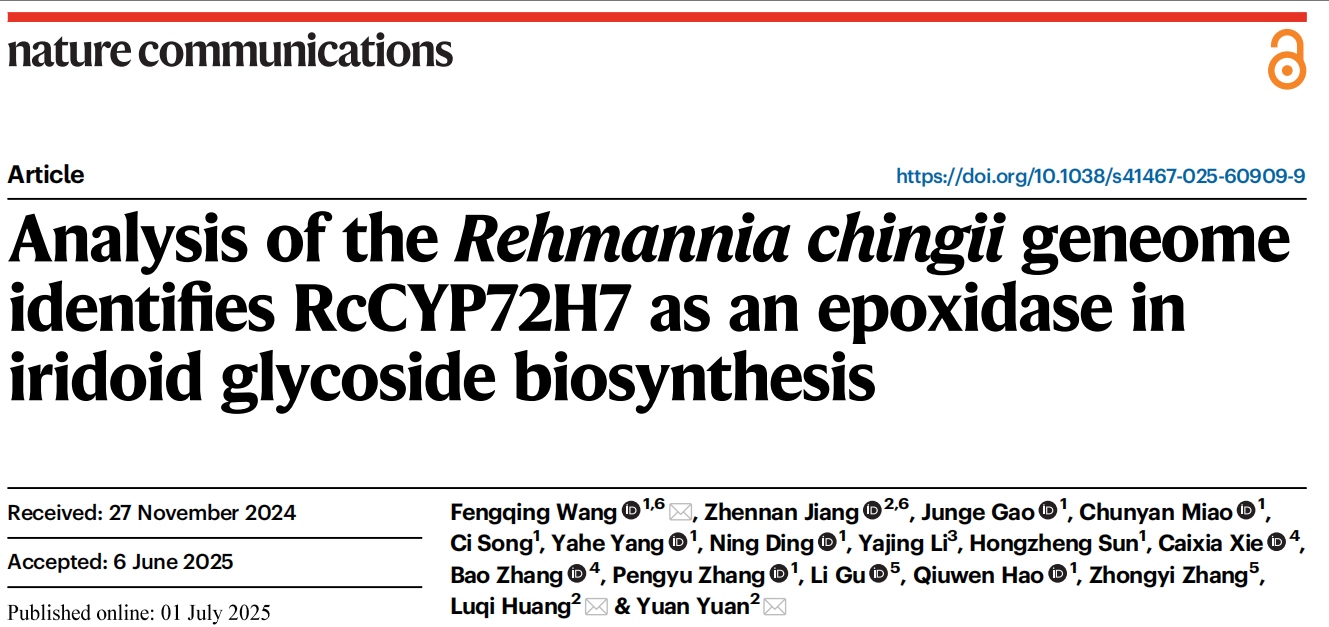

作者选取来自浙江省临安县西天目山地区的天目地黄(Rehmannia chingii)TMS11的个体,用于T2T参考基因组组装。本研究整合了 Illumina、PacBio HiFi、Oxford Nanopore(ONT)和 Hi-C测序数据。通过组装和Hi-C数据挂载。最终获得了天目地黄高质量T2T基因组,基因组大小为 1.169 Gb,contig N50长度82.2 Mb。

作者采用多种方法评估天目地黄T2T基因组的完整性与准确性,二代测序数据比对显示比对率98.5%,覆盖度99.96%。BUSCO 和 CEGMA 分析分别显示99.07%和94.35%的基因组完整性。LTR组装指数(LAI)为22.22,基因组QV值为46.02。综上,该T2T基因组具有极高的可靠性与质量。此外在14条染色体上共鉴定出28个端粒。而且通过Tandem Repeats Finder分析,在所有染色体上均检测到着丝粒序列。

本研究通过从头预测和同源比对方法对TMS11基因组的重复序列进行注释,共鉴定出 1,225,434条重复序列,总长度 947,376,855 bp(约占基因组的 77.21%)其中LTRs占基因组49.14%。另外在天目地黄基因组中预测到 29,322个基因,通过 NR、SwissProt、KEGG、InterPro、Pfam 和 GO 六大数据库对预测基因进行功能注释,29,007个基因(98.93%) 获得功能信息,表明注释基因的高准确性。

图1:天目地黄的形态学、染色体核型、Hi-C热图及基因组特征

二、天目地黄基因组进化分析

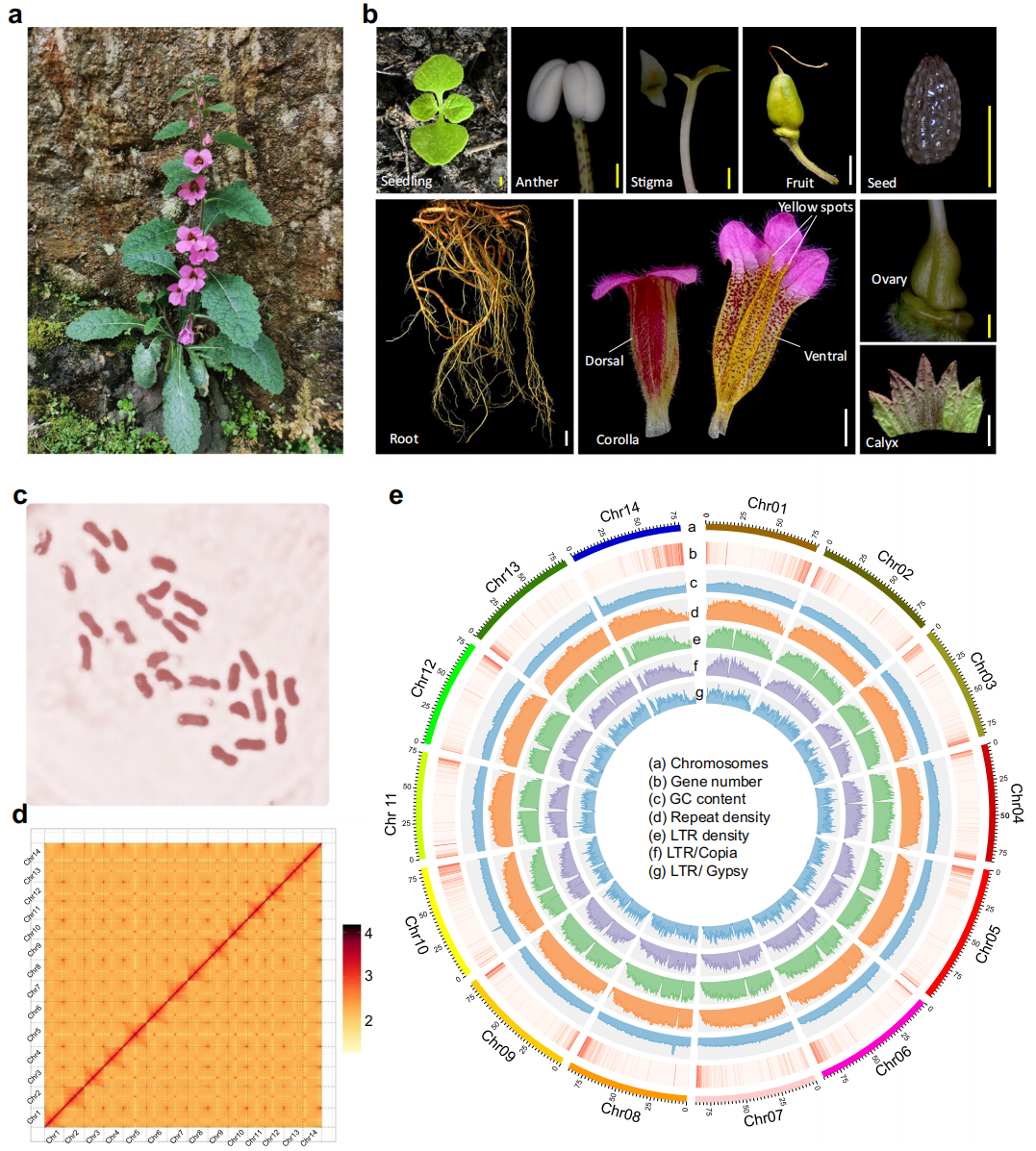

为探究地黄的基因组进化,本研究对12种唇形目植物、多个其他目物种和拟南芥及水稻的蛋白编码基因进行聚类分析,共鉴定出48,535个基因家族,其中2,013个为共有基因家族,272个为共有单拷贝基因家族。地黄特有基因分析显示,1,399个基因属于751个独有基因家族。

基于 272个共有单拷贝基因家族 构建的最大似然系统发育树显示,天目地黄与R. glutinosa互为姊妹分支,二者与4种列当科植物(S. asiatica、O. cumana等)聚为一支,上述结果支持地黄应归类于列当科而非传统分类的玄参科。

基因家族的扩张与收缩分析发现天目地黄中141个基因家族发生扩张,74个家族发生收缩,天目地黄与R. glutinosa共同扩张了129个基因家族,功能涉及单萜、倍半萜和三萜、花青素及类胡萝卜素生物合成。

图2:天目地黄的比较基因组学和进化分析

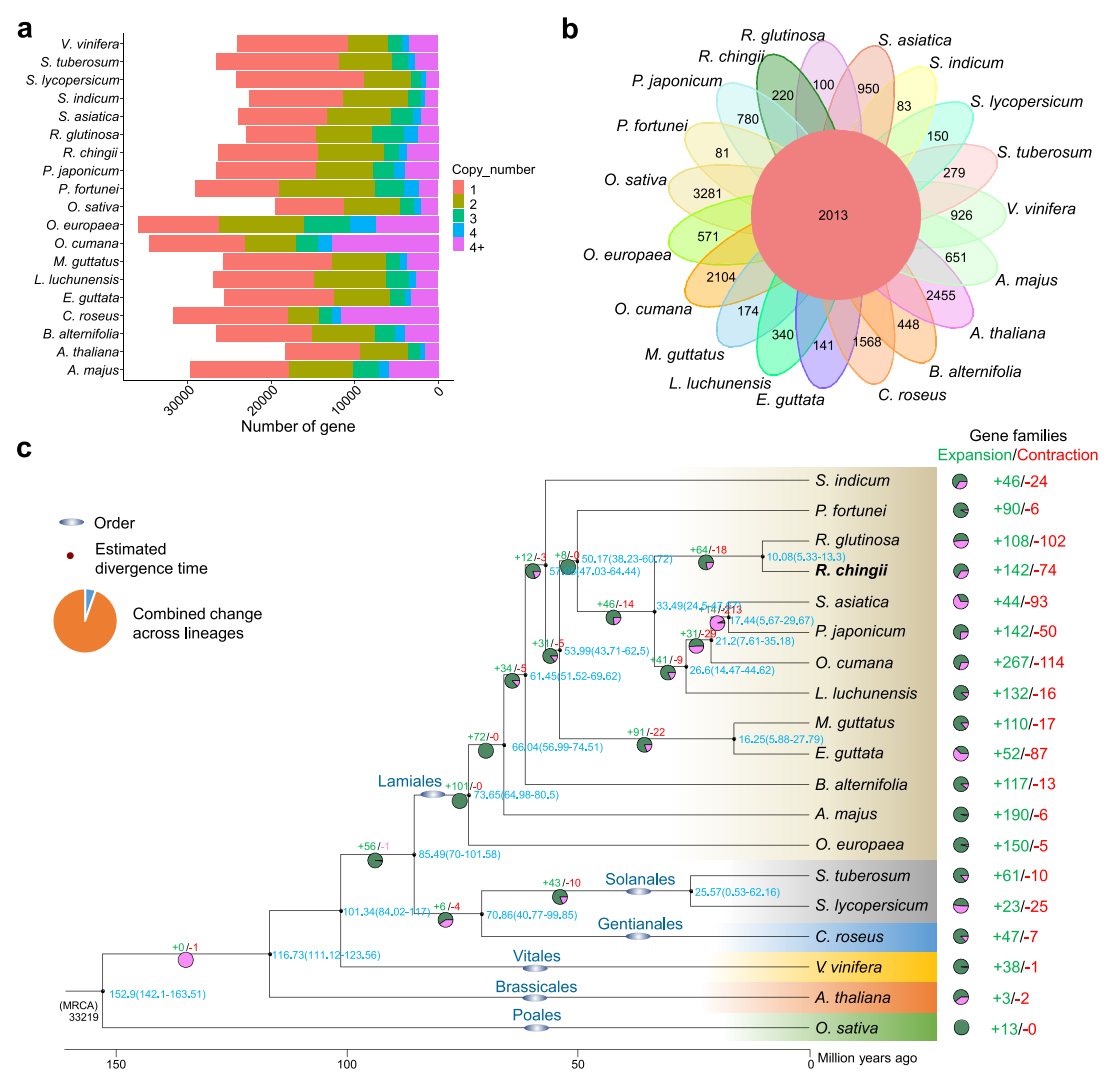

三、WGD与染色体共线性分析

WGD检测显示天目地黄在约5,769万年前经历了一次近期的全基因组复制事件。R. glutinosa经历了两次谱系特异的WGD事件。其中最近一次WGD约发生在663万年前,可能源于染色体复制事件。表明R. glutinosa在与天目地黄分化后独立发生了WGD事件。

通过点阵图分析发现天目地黄不同染色体间存在同源区块。部分染色体显示出强共线性,这些模式支持地黄曾经历单轮WGD的推断。

此外比较基因组分析显示天目地黄与R. glutinosa具有最高程度的共线性,同时天目地黄与列当科植物(O. cumana和S. asiatica)的染色体共线性程度较高,而与胡麻科植物(S. indicum)的共线性较低,这一结果支持天目地黄与列当科植物的亲缘关系更近。

图3:天目地黄基因组的GWD和共线性分析

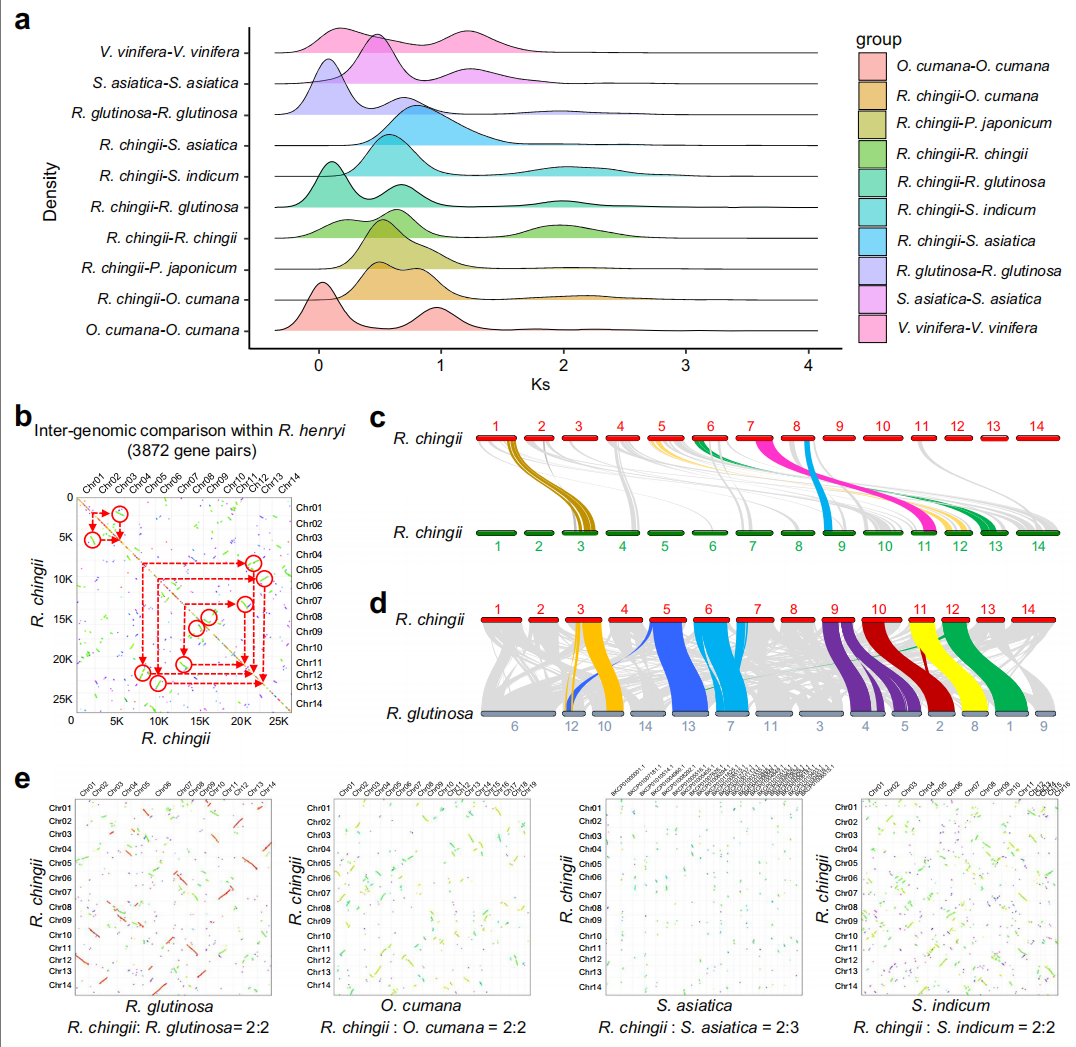

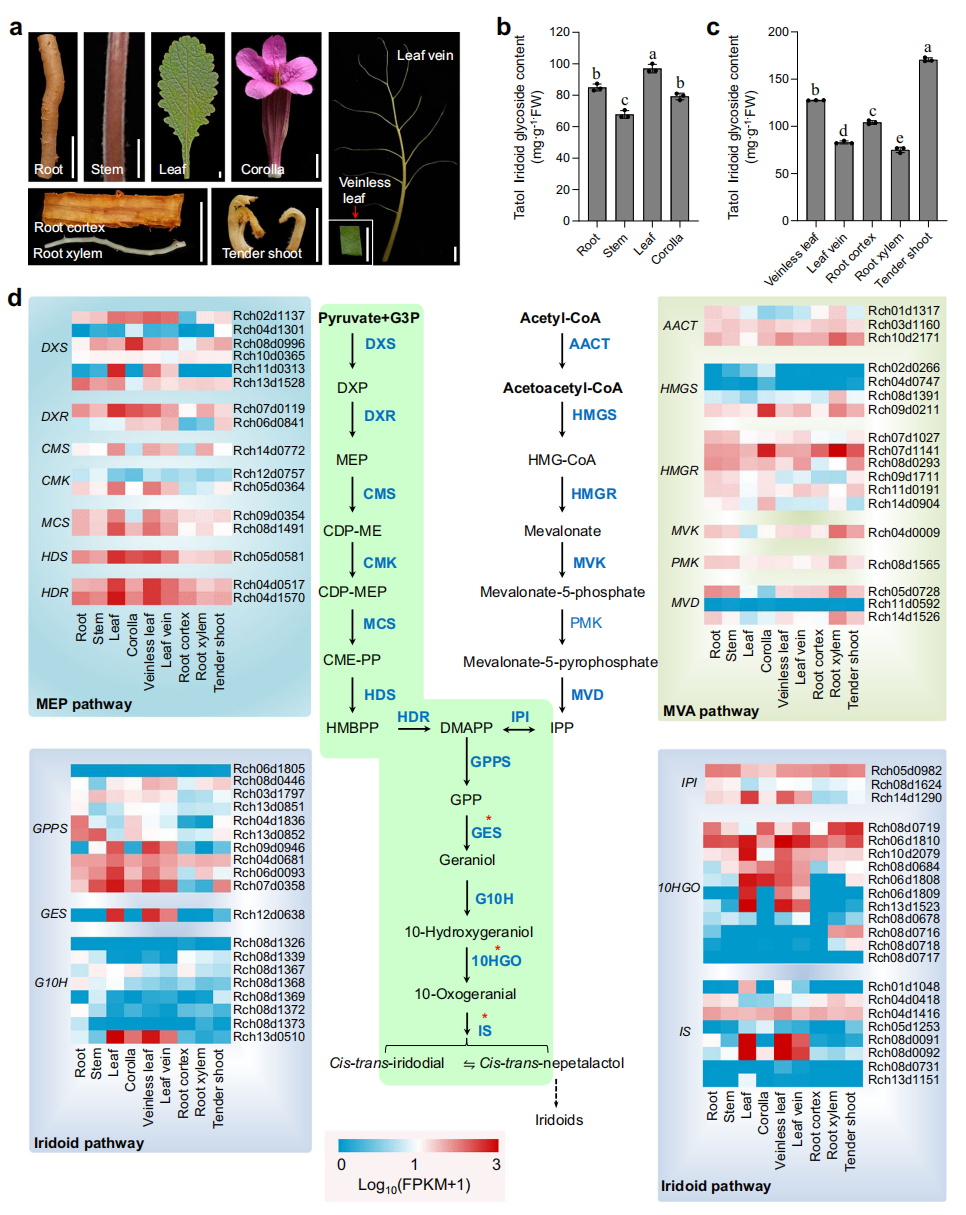

四、环烯醚萜苷生物合成关键酶基因鉴定

环烯醚萜苷是地黄属最具药用价值的成分。作者基于长春花和拟南芥已知基因序列,在天目地黄基因组中鉴定出66个候选基因,其中MEP途径的9个基因在叶片高表达,而环烯醚萜途径的12个结构基因呈现与MEP基因协同表达模式,但MVA途径的18个催化基因表达模式显著不同,提示其可能不参与地黄环烯醚萜苷调控。

作者进一步通过二代转录组测序发现无脉叶片中候选基因表达量显著高于叶脉,而根木质部/皮层中基因几乎不表达,证实梓醇合成主要发生在叶片,此外角鲨烯环氧化酶(SE)和角鲨烯单加氧酶(SQM)基因普遍低表达。

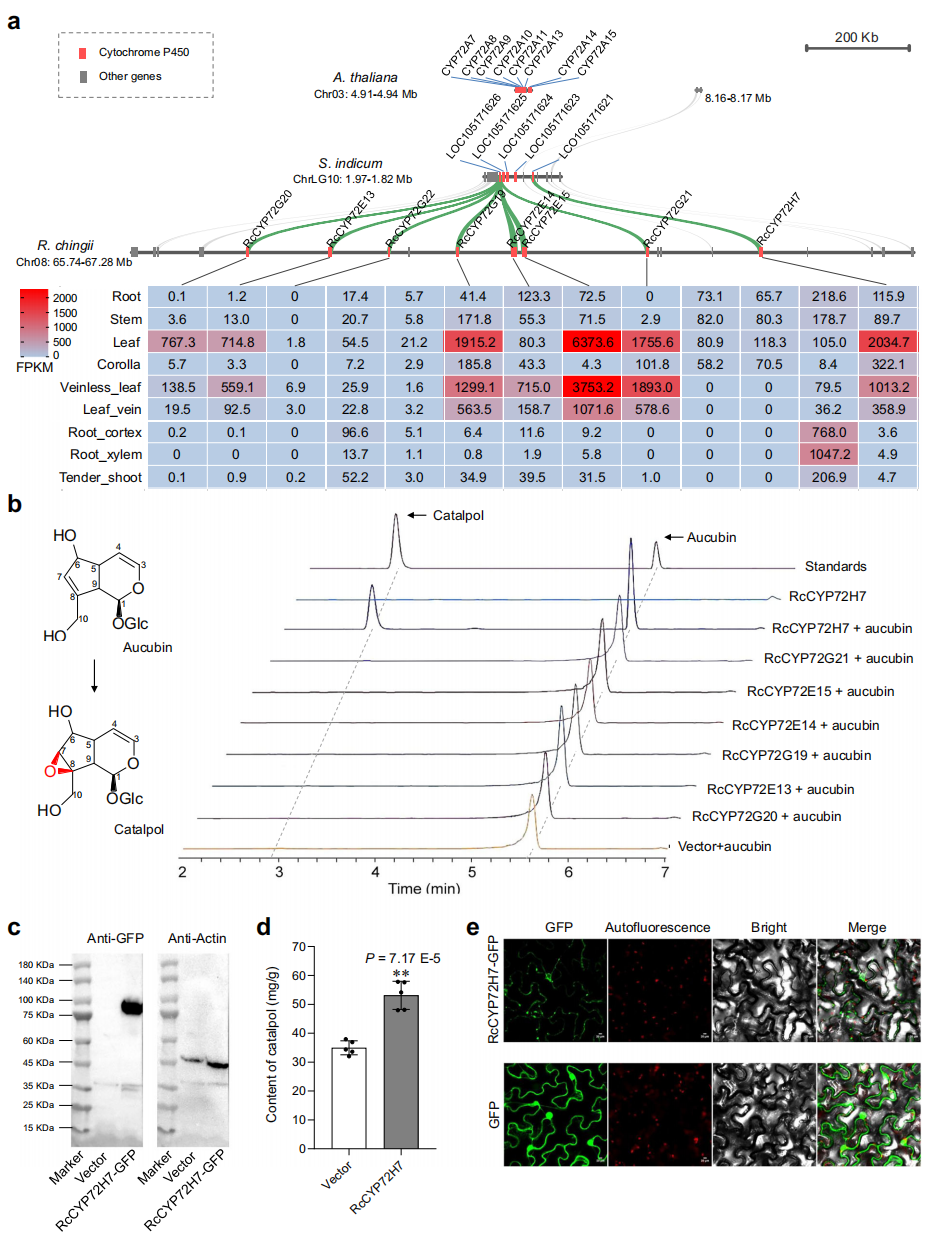

随后作者选择叶片优势表达的RcSQM基因进行功能验证,通过构建GV3101农杆菌过表达系统在本氏烟草叶片中瞬时表达(以桃叶珊瑚苷为底物),发现未检测到梓醇生成,排除其催化环氧化反应的可能性。

图4:地黄环烯醚萜生物合成途径中关键酶基因的组织特异性表达

五、地黄梓醇生物合成关键CYP450酶鉴定

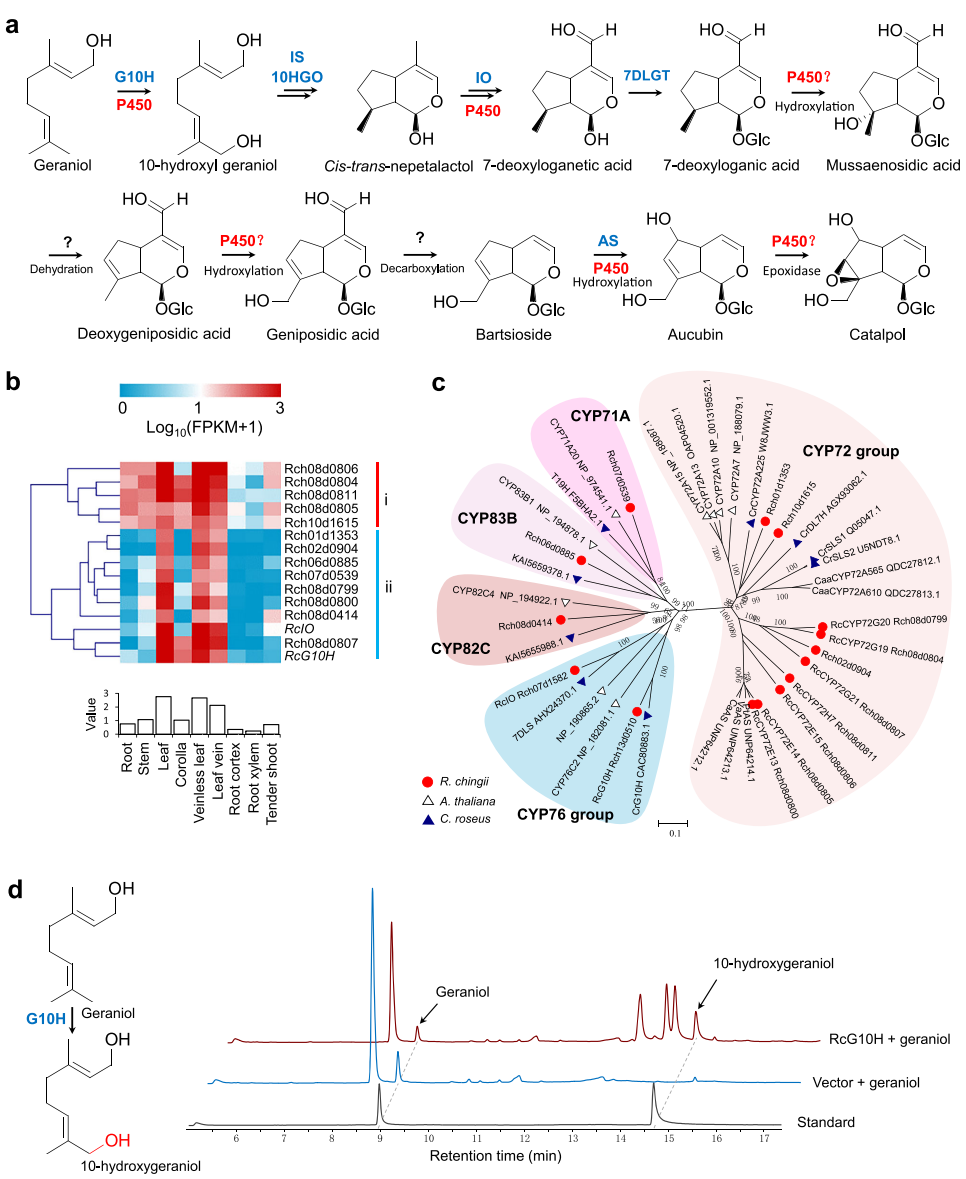

作为地黄中最丰富的环烯醚萜苷,梓醇的生物合成下游途径尚不明确。基于代谢物结构特征,作者推测其合成需经历包含三次连续氧化的羟基化-脱水-脱羧反应和环氧化反应,其中CYP450被认为主导氧化和羟基化过程。

作者通过保守结构域数据库鉴定出320个P450候选基因,根据表达模式分为三组,其中Group I的15个基因,在叶片组织中优势表达,系统发育分析显示这些基因主要属于CYP72和CYP76亚家族。

G10H是环烯醚萜途径的关键酶。作者通过酵母异源表达系统,构建了WAT11酵母工程菌,饲喂香叶醇后,HPLC检测到保留时间10.5min的氧化产物,GC-MS确证产物为10-羟基香叶醇,该研究首次证实RcG10H(CYP76亚家族)具有香叶醇10-羟基化酶活性,为解析地黄梓醇合成网络提供了关键分子证据。

图5:地黄梓醇生物合成途径中CYP450基因的鉴定

图6:解析RcCYP72H7在地黄梓醇中的作用

结语

本研究通过结合ONT ultra-long、PacBio HiFi、Illumina和Hi-C测序技术,首次获得了天目地黄的T2T完整基因组组装。该完整基因组为分析着丝粒和端粒区域、阐明基因组进化与全基因组复制事件,以及鉴定环烯醚萜苷生物合成关键基因提供了重要基础。这些基因组与转录组资源对于地黄的后续功能研究和育种工作具有重大科学价值。

华命生物全面汇总了动植物T2T基因组文章,上一期我们分享130+已发表的植物T2T基因组文献合集和30+已发表动物T2T基因组文献合集,我们不仅有按照时间顺序排列好的所有文献原文资料包,也贴心的整理了每篇文章的研究物种、测序策略、组装水平、基因组大小等内容,关注华命生物,后台回复关键词:华命交流群,扫码添加工作人员微信,发送单位+名字,管理员验证通过后拉入群聊获取文本全部资料~

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!