Nature Communications | 葡萄属植物性别决定机制

雌雄异体在植物界较为罕见,约6%的开花植物存在此特征,它是从雌雄同株的祖先独立演化而来,并经历了多次转变。在葡萄属(Vitis spp.)中,大部分物种为雌雄异体,只有驯化葡萄(Vitis vinifera)产生雌雄同体花。葡萄属的花性由2号染色体上的性别决定区控制,这一区域约200kbp,包含了多达14个蛋白编码基因,其中包括候选的性别决定基因VviYABBY3和VviNPI。这一性别决定区的基因与花器官的发育密切相关,尤其对雄蕊形态的影响显著。

美国加利福尼亚大学Dario Cantu教授及其科研团队于2025年7月1日在著名期刊Nature Communications上发表了名为“Evolutionary conservation of the grape sex-determining region in angiosperms and emergence of dioecy in Vitaceae”的文章,通过分析多个植物基因组,揭示了葡萄属性别决定区域的进化历史,并研究了其在葡萄科及其他相关物种中的保守性和功能意义。

一、葡萄性别决定区在被子植物中高度保守

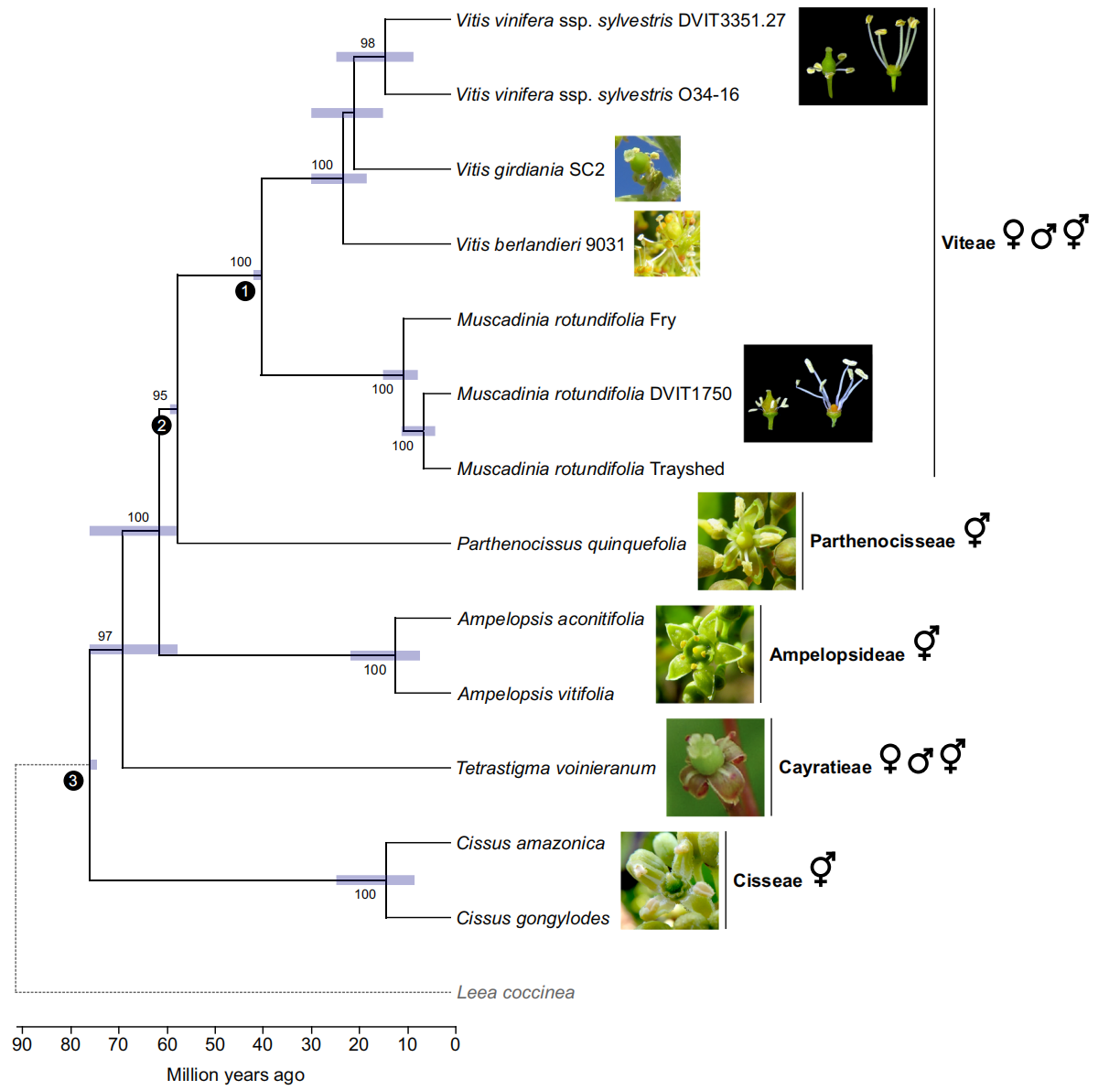

为了研究葡萄性别决定区的进化,作者分析了葡萄SDR与56种植物基因组的基因共线性。结果显示,葡萄SDR在43种双子叶植物中高度保守,而在13种非开花植物中缺失。通过MCScanX分析,作者发现葡萄性别决定区所在的基因区域(同源窗口)内的基因数量显著高于葡萄其他19条染色体上的同源区域,尤其是性别决定基因VviYABBY3和VviNPI,这两个基因在26种双子叶植物和1种单子叶植物中也得到了保留。

为了进一步确认基因共线性的保守性,作者使用GENESPACE进行了重新分析。结果表明,葡萄SDR与13种非开花植物基因组之间未检测到同源性,但在双子叶植物中依然能识别出多个同源区域。此外,葡萄SDR在部分草莓类和豆科植物中也表现出保守性。尽管多种植物物种经历了全基因组复制,葡萄SDR的基因区域在双子叶植物中依然表现出显著的保守性,进一步支持了葡萄性别决定区在双子叶植物中的高度保守性这个假设。

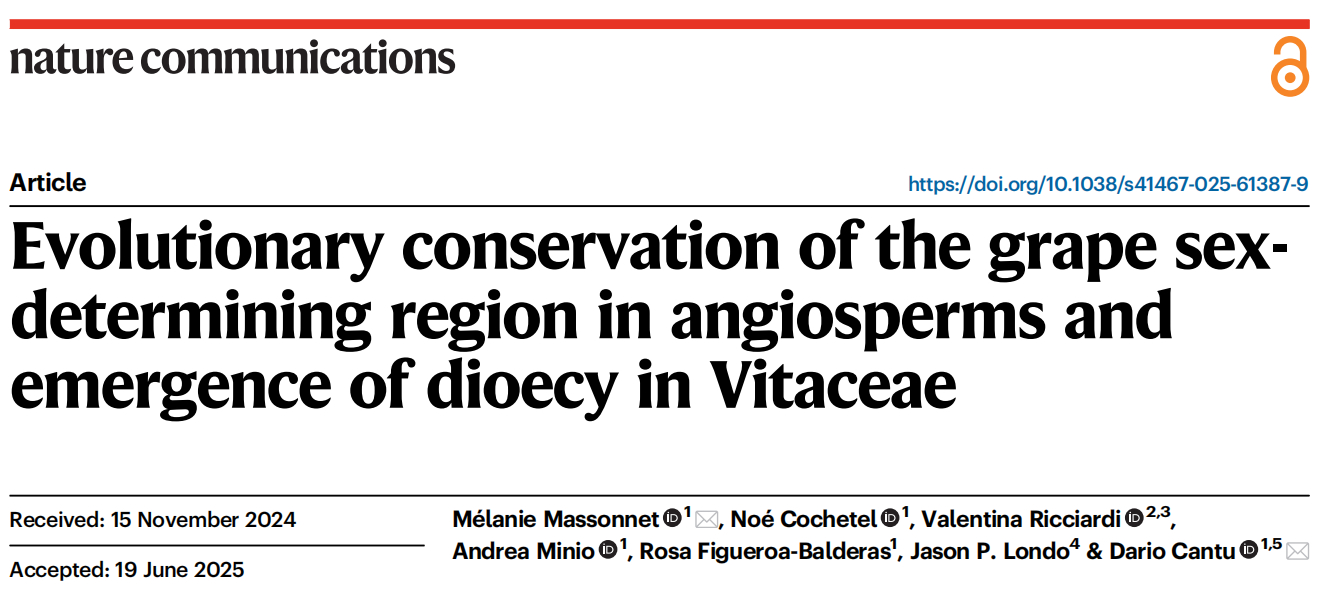

图1:Vitaceae的系统发育及其花的形态

图2:被子植物中葡萄性别决定区(SDR)基因的保守性分析

二、葡萄性别决定区在葡萄科中高度保守

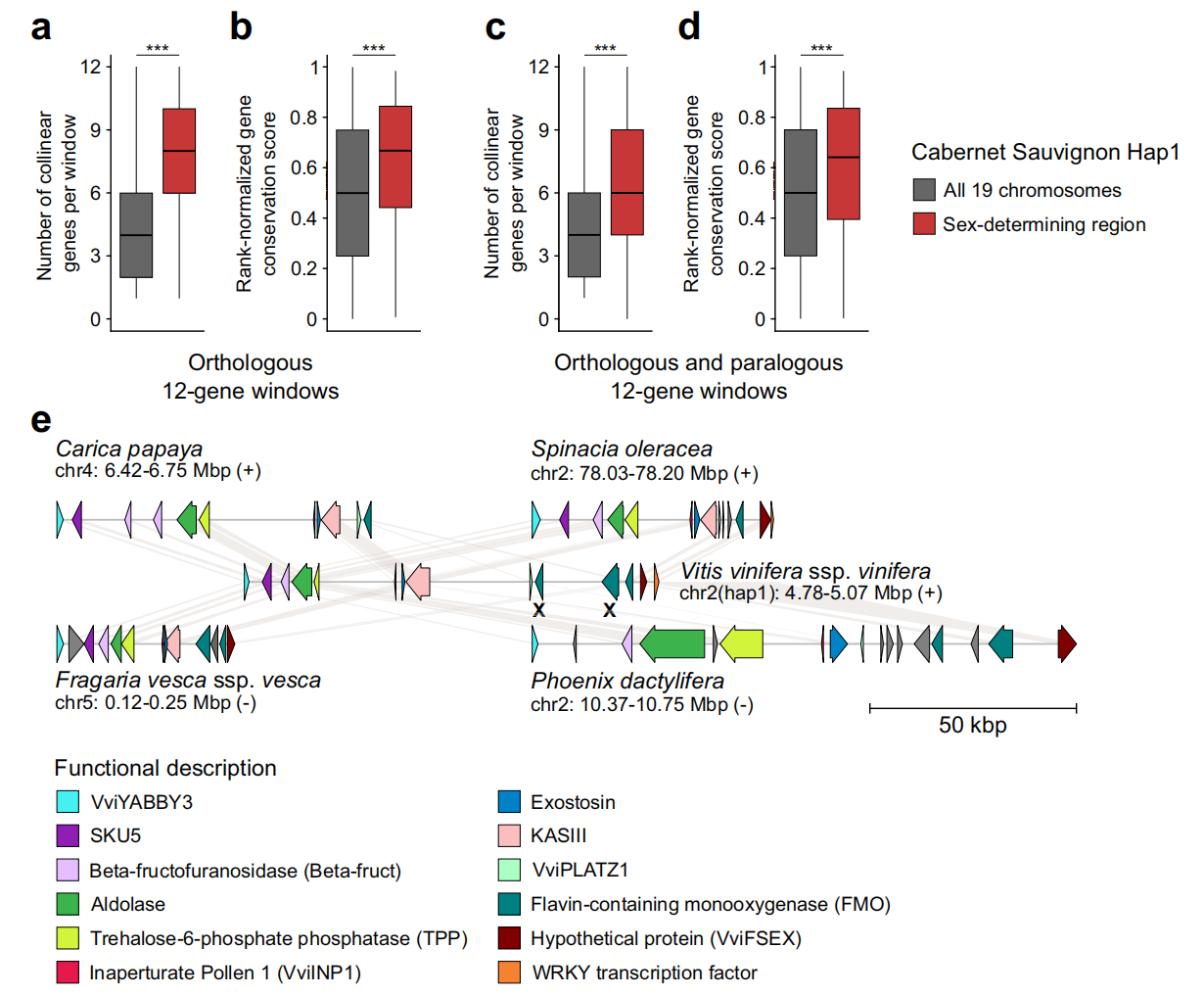

为了研究葡萄性别决定区(SDR)在葡萄科植物中的保守性,作者对六个来自不同分支的葡萄科植物进行了基因组测序和分析,包括Parthenocissus quinquefolia(五叶地锦)、Ampelopsis aconitifolia(乌头叶蛇葡萄)、A. vitifolia(蛇葡萄)、Cissus amazonica(亚马逊仙女藤)、C. gongylodes(垂帘藤)以及T. vonieranum(毛五叶崖爬藤)。通过比对这些植物的基因组,作者发现葡萄SDR区域在双子叶植物中高度保守,特别是在亚马逊仙女藤和垂帘藤中,发现了多个与葡萄SDR相似的同源区域,而在蛇葡萄中,SDR区域只发现了一个同源区。

基于基因组的比对,作者还确认了葡萄性别决定基因VviNP1在部分植物的同源体中存在,尤其存在于亚马逊仙女藤和垂帘藤的同源体中。虽然一些物种经历了全基因组复制,但SDR区域仍然在大多数双子叶植物中保持高度保守。作者通过对这些植物的重复元件和基因结构的分析,发现不同物种间的SDR基因区大小有所差异,主要是由于基因间重复序列的不同分布导致的。

图3 :葡萄科植物中葡萄性别决定区同源区域的基因和基因间重复内容示意图

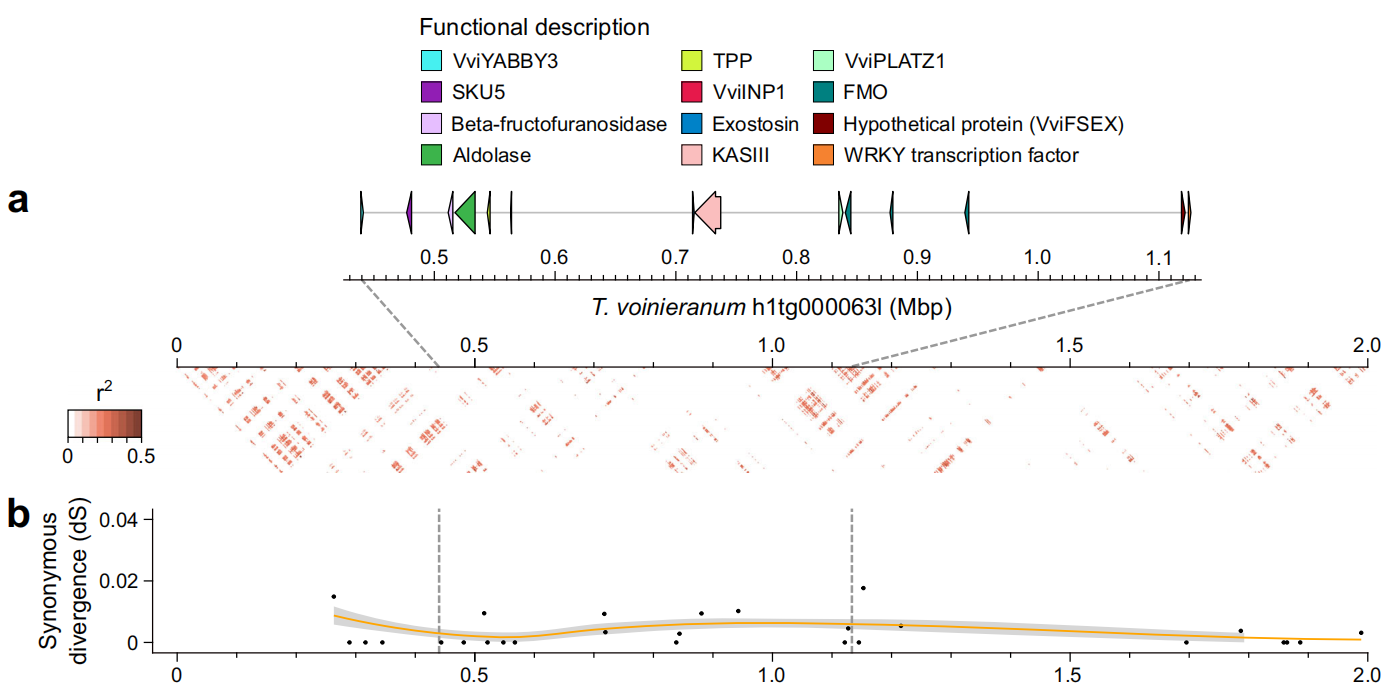

三、葡萄SDR在Tetrastigma中未发现连锁约束证据

为了探究崖爬藤属植物的性别决定机制,作者研究了毛五叶崖爬藤基因组中的两个性别决定相关区域(VSR)。鉴于此属为雌雄异株且性别决定系统未知,作者从NCBI获取了13种崖爬藤属物种的DNA测序数据,并与毛五叶崖爬藤的单倍型1进行比较。分析结果显示,总共识别到了3326648个SNP位点,其中15.75%位于蛋白编码外显子中。通过基于SNP数据的系统发育分析,作者将这些物种分为三个类群。

进一步的连锁不平衡(LD)分析发现,VSR区域内有2635个SNP位点,且这些位点显示出较高的序列差异。然而,并未观察到连锁不平衡的迹象,这表明VSR区域未受到连锁抑制的影响。作者未观察到显著的连锁不平衡,说明毛五叶崖爬藤及13种崖爬藤属物种的性别决定区未受到连锁不平衡的影响。此外,VSR区域的序列差异与已知性别决定区区域的性别特异性进化模式一致,支持VSR与性别决定相关的假设

图4:毛五叶崖爬藤中与葡萄性别决定区的同源区域

四、圆叶葡萄的性别决定区

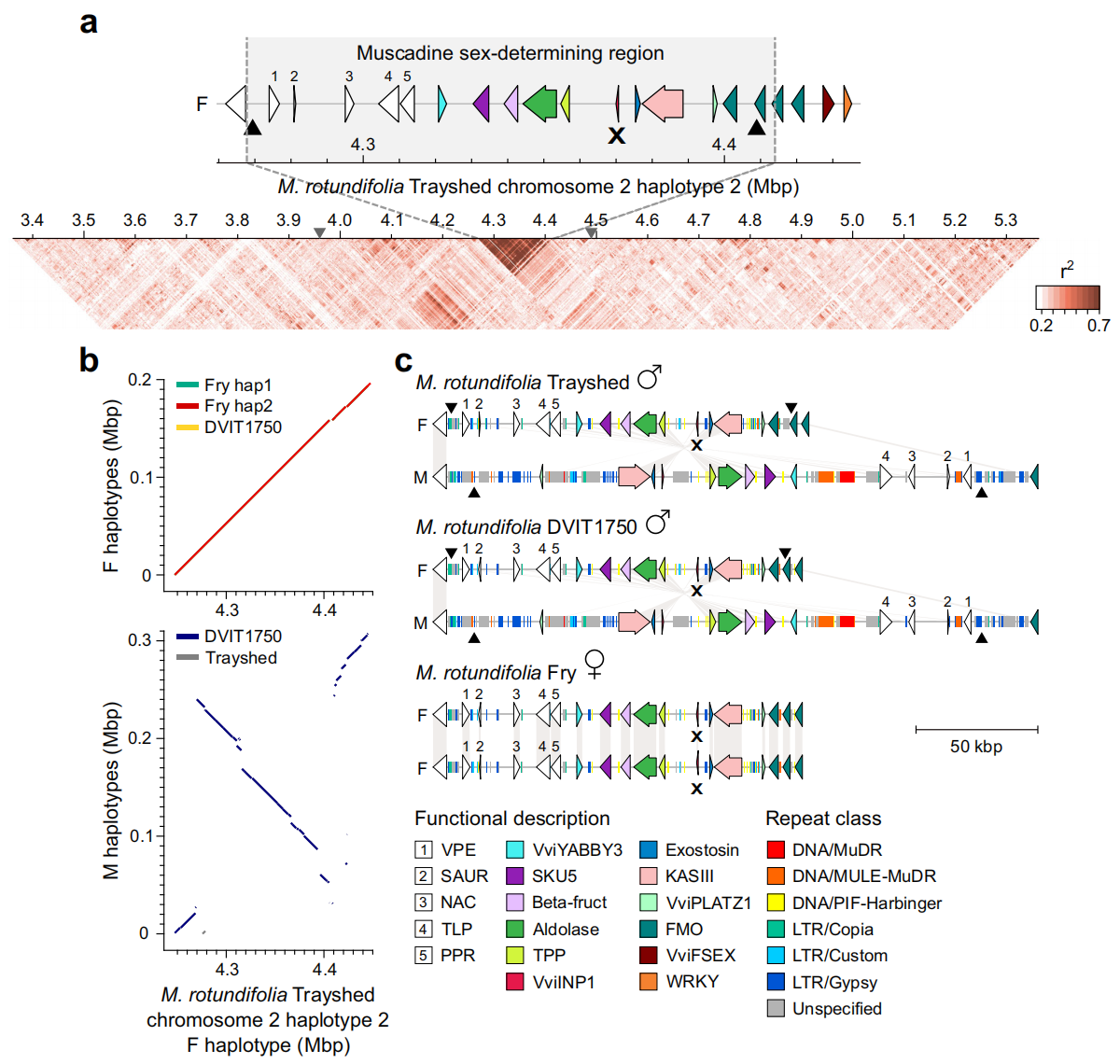

作者通过对雄性圆叶葡萄品种Trayshed的基因组分析,在2号染色体上精准定位了两个与性别相关的分子标记。基于对10个不同性别个体(3个雌性、3个雄性、4个两性)的全基因组测序数据,研究发现SDR区域内存在显著的遗传变异:在2.3 kb处的区域内,连锁不平衡(LD)快速衰减。这表明该区域的基因在遗传上表现出较大的多样性,且性别决定区域的遗传结构较为复杂。

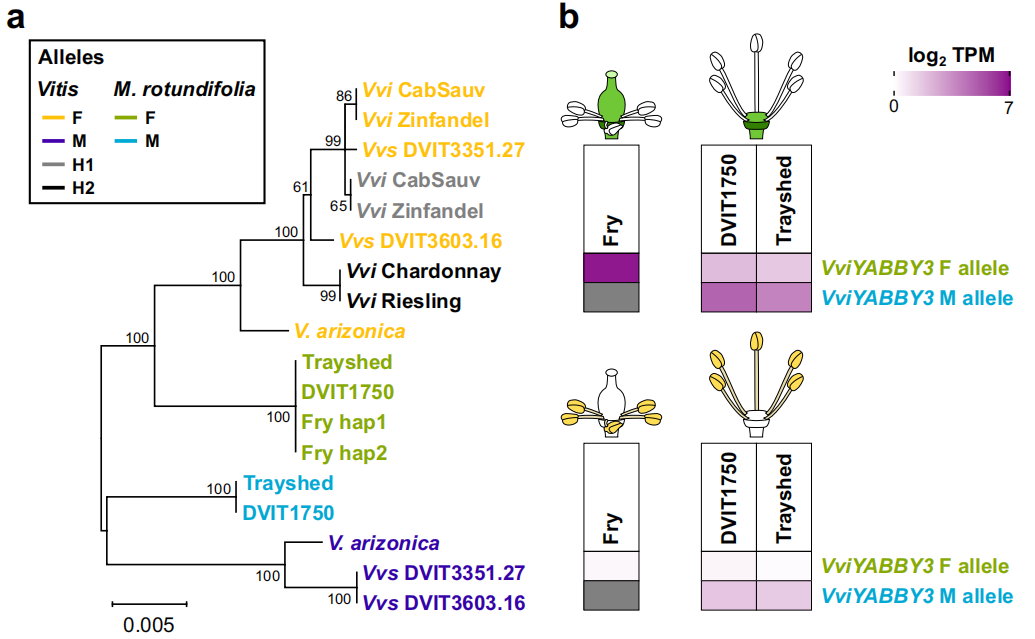

通过深入的比较基因组分析作者发现圆叶葡萄中的F单倍型SDR(146 kb,含16个基因)与M单倍型(232 kb,15个基因)存在显著差异。作者观察到葡萄属与圆叶葡萄的SDR边界呈现高度保守性,且均表现出重组抑制特征。通过分子钟估算,作者确定圆叶葡萄SDR的重组抑制始于20.3±8.5百万年前,早于葡萄属的13.8±8.5百万年前。

作者采用PacBio长读长测序技术,首次在M单倍型中发现一个209 kb的古老倒位(4506939-4715941 bp),其形成时间可追溯至40.3±13.2百万年前。作者发现该倒位区域具有三个显著特征:(1)与高LD区域精确重合;(2)重复元件含量显著高于F单倍型(103.7 kb vs 23.6 kb);(3)富含LTRs和MULEs等转座元件。作者进一步鉴定出9个呈现物种特异性分离模式的蛋白编码基因,这一发现为阐明圆叶葡萄性别决定的分子机制提供了关键线索。

图5:圆叶葡萄性别决定区

图6:圆叶葡萄中VviYABBY3基因在F与M单倍型间的差异

结语

这篇文章研究了葡萄科植物中性别决定区域(SDR)的进化,重点分析了葡萄属以及圆叶葡萄属的性别决定机制。研究发现,葡萄属的SDR位于第2号染色体上,包含多个与花发育相关的基因,并在所有被子植物中表现出高度的结构保守性。通过比较56种植物基因组,发现葡萄属的SDR在被子植物中广泛存在,表明其在植物进化中的稳定性。圆叶葡萄的SDR区域与葡萄属相似,可能具有相同的性别决定机制,特别是VviYABBY3基因在性别表达抑制中可能发挥关键作用。该研究揭示了葡萄属和圆叶葡萄属的性别决定区域在进化上的相似性,为植物性别染色体的演化提供了重要的见解。

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!