Plant Communications|滇蔗茅near-T2T基因组

现代甘蔗由高贵种S. officinarum(2n=80)与细茎野生种S. spontaneum(2n=40–128)人工杂交育成,导致遗传背景狭窄。为拓宽遗传多样性,育种者开始利用甘蔗Saccharum的近缘野生种进行种间杂交,以导入抗病、增产等优良性状。其中,滇蔗茅Erianthus rockii(2n=30)因兼具抗锈病、耐旱等特性,已成为中澳甘蔗育种的重要资源。然而,多倍体基因组复杂性(尤其是着丝粒区域)和滇蔗茅基因组资源的缺乏,严重制约了其遗传机制的解析。作为甘蔗复合群中唯一的天然异源多倍体近缘种,滇蔗茅基因组研究不仅能揭示多倍化后的进化动态(如染色体重排、着丝粒演化),还将为甘蔗育种提供关键的系统发育依据,推动野生资源的高效利用。

广西大学生命科学与技术学院张积森团队在著名期刊Plant Communications上发表了题为“Near-complete genome assembly of allotetraploid Erianthus rockii reveals unique chromosome evolution and lineage-divergence trajectories in the Saccharum complex”的研究论文。该研究组装了滇蔗茅的高质量四倍体基因组并揭示了其基因组由两个亚基因组融合而成,且经历了复杂的染色体重排和进化过程,为甘蔗的抗逆性育种提供了潜在的遗传资源和理论依据。

一、甘蔗复合群中的高质量异源四倍体基因组组装

作者基于PacBio HiFi与Hi-C技术完成了滇蔗茅的高质量基因组组装,覆盖总长度1.99Gb,N50长度达94.86Mb。作者成功填补了全部缺口,构建出15条拟染色体,其中8条实现端粒到端粒的完整组装,代表了甘蔗复合群中最完整的基因组之一。质量评估结果显示,该基因组具有极高的准确性(QV=70.09),LTR组装指数达20.32;BUSCO完整性为99.1%。作者共注释63326个编码基因,其中98.8%完整,且99.33%获得功能注释。

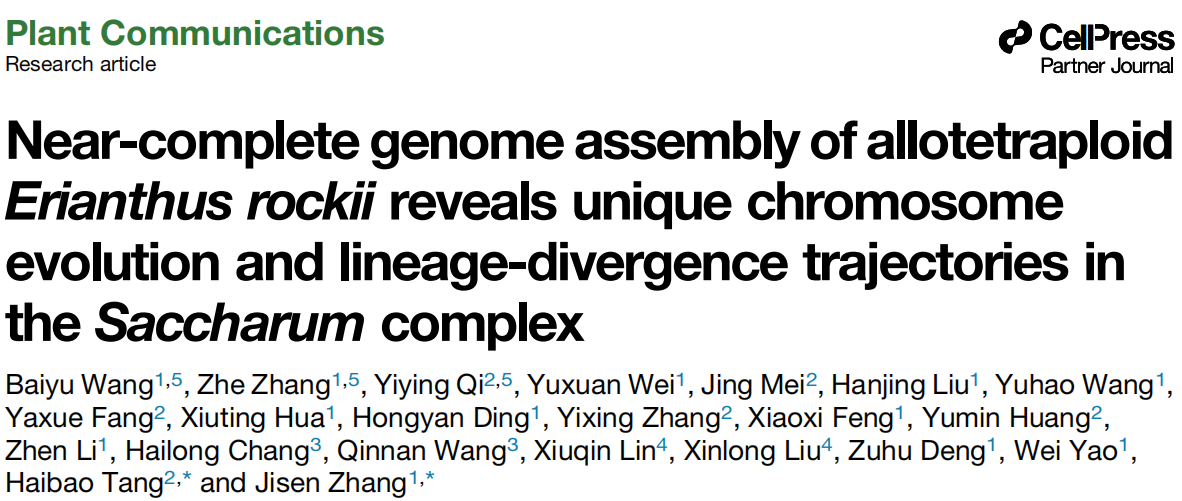

作者进一步发现,转座元件在基因组中占比高达68.7%。通过oligo-FISH技术,作者绘制了滇蔗茅染色体的细胞遗传学图谱,并结合k-mer分布将染色体划分为两个亚基因组:A亚基因组由10条与S. officinarum相似的染色体组成(1.09 Gb),B 亚基因组则由5条重排染色体构成(0.91 Gb)。共线性与FISH分析结果一致,作者确认A亚基因组与甘蔗及其近缘物种存在近期共同祖先,而B亚基因组则来源于祖先染色体的重排,揭示了独特的进化模式。

图1:滇蔗茅核型图

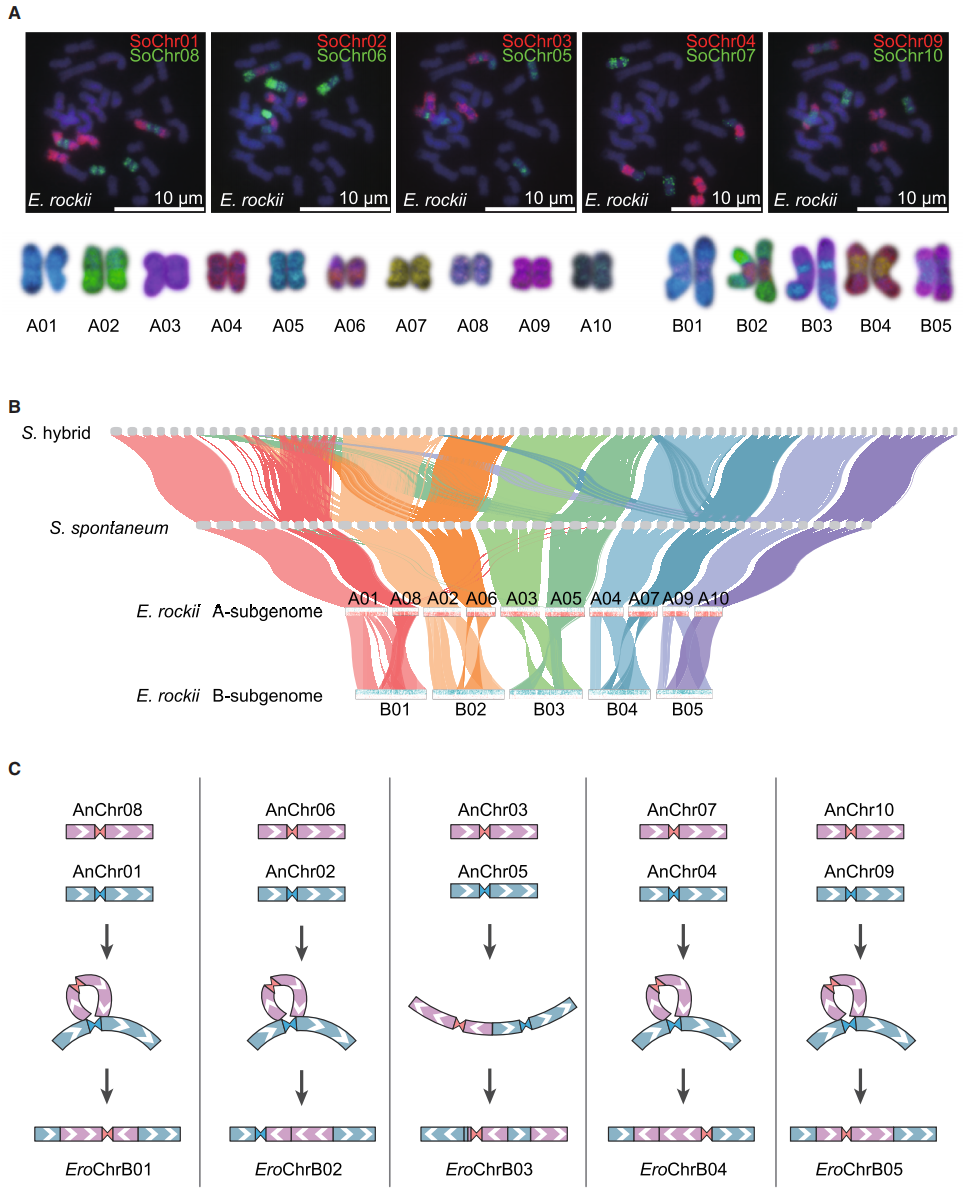

二、甘蔗复合体的多倍体化与进化

系统发育分析表明,滇蔗茅的两个亚基因组在约3.9-5.1百万年前发生分化,早于甘蔗物种形成(1.7-2.2百万年前)。其中,A亚基因组与甘蔗的亲缘关系更为密切,而B亚基因组可能起源于与高粱Sorghum bicolor关系较近的祖先。进一步的叶绿体基因组分析显示,A亚基因组为母源。通过对LTR逆转座子的研究,作者发现两个亚基因组在约3百万年前独立演化,并在1.6–3.0百万年前经历了异源多倍化事件;最近一次LTR活化则发生在约0.1百万年前。综上,作者推断滇蔗茅的起源可追溯至约5.1百万年前的甘蔗族共同祖先,其中A亚基因组为母源,B亚基因组为父源,最终形成异源四倍体。

在基因家族比较方面,滇蔗茅与相关物种共拥有27153个直系同源家族,另包含797个特有家族和1411个独有旁系同源基因。功能富集结果显示,A亚基因组特有基因主要参与刺激响应和防御功能,而B亚基因组特有基因则更多涉及光合作用、能量代谢和碳水化合物转运。值得注意的是,作者鉴定到A亚基因组中抗性基因数量显著高于近缘物种,其核苷酸结合位点(NBS)基因数约为后者的1.6倍。

图2:滇蔗茅的多倍体化与进化

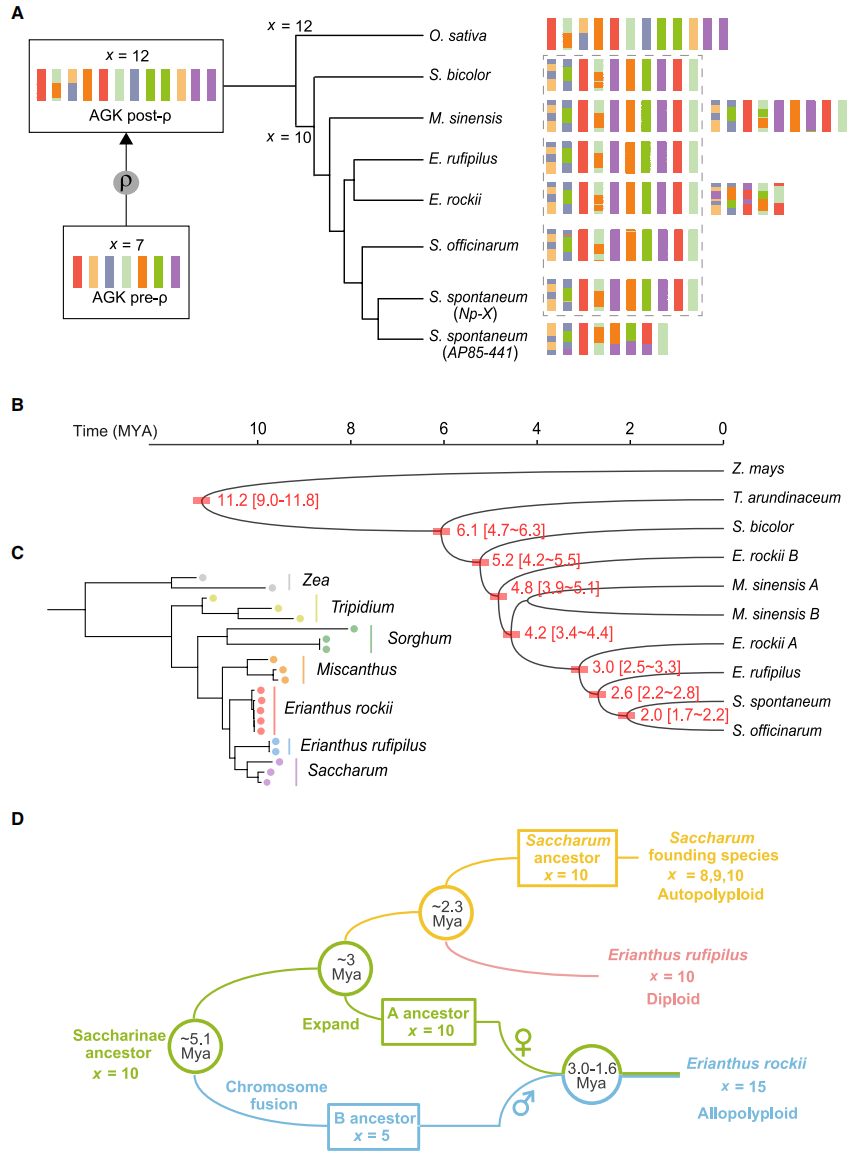

三、着丝粒与染色体融合的演化

作者通过CENH3特异性抗体结合ChIP-seq技术,对滇蔗茅的着丝粒进行了深入分析,并精确定位到了着丝粒序列。研究结果表明,滇蔗茅15条染色体的着丝粒均由一个137 bp的串联重复单元(CEN137)组成,并与甘蔗和高粱等物种具有高度同源性。除CEN137外,作者还发现了一类185 bp串联重复序列(TAN185),主要分布于染色体末端,可能构成亚端粒结构。结合FISH验证,作者确认着丝粒主要位于染色体中央,极少数序列分布在染色体臂上。进一步比较发现,滇蔗茅与蔗茅Erianthus rufipilus在着丝粒结构上高度相似,但不同染色体间的着丝粒演化独立进行,并表现出快速变化,尤其是在倒位区域,说明倒位可能推动着丝粒序列迁移。系统发育分析结果显示,融合后的B亚基因组每条染色体仅保留了一个着丝粒,说明在祖先染色体融合过程中,大部分着丝粒逐渐丢失。

图3:滇蔗茅着丝粒综合图谱

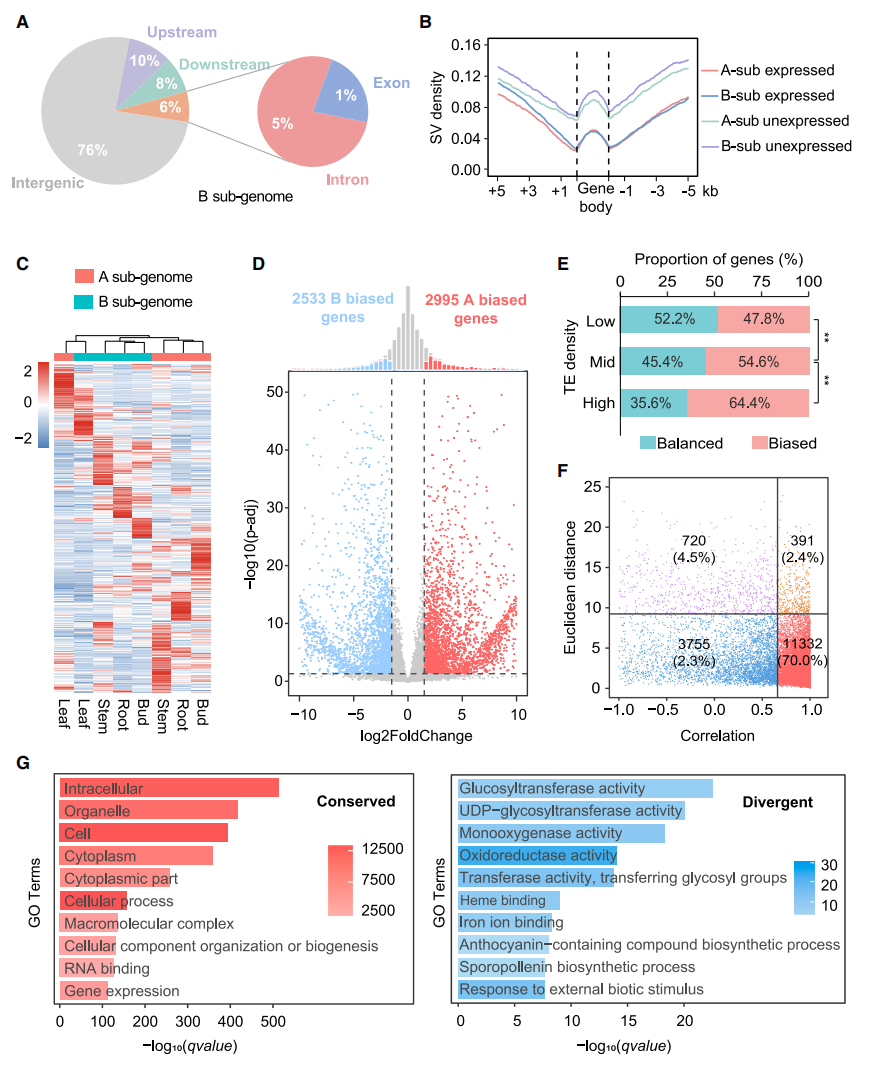

四、亚基因组结构和表达偏差

作者对滇蔗茅的两个亚基因组进行了系统比较分析,发现A亚基因组比B亚基因组大177 Mb,多包含约1600个基因,且转座元件(TE)比例更高(70.17% vs 67.22%),其中以Gypsy类LTR为主。两亚基因组间仅51.2%的区域保持共线性,表明基因间区发生了显著分化,并鉴定出83412个结构变异(SV),这些SV主要分布在基因间区且显著降低了邻近基因的表达水平。表达分析显示,A亚基因组的整体表达水平显著高于B亚基因组,53%的同源基因对在至少一种组织中表现出表达偏倚,其中染色体5和8最为明显。值得注意的是,高TE密度区域与低表达水平显著相关,且TE密度的增加会扩大两亚基因组间的表达差异。功能富集分析表明,表达保守的基因(占70%)主要参与基础细胞功能,而表达分化的基因(4.5%)则显著富集于酶活性、生物合成及防御反应等生物学过程。

图4:滇蔗茅基因组A和B亚基因型的比较

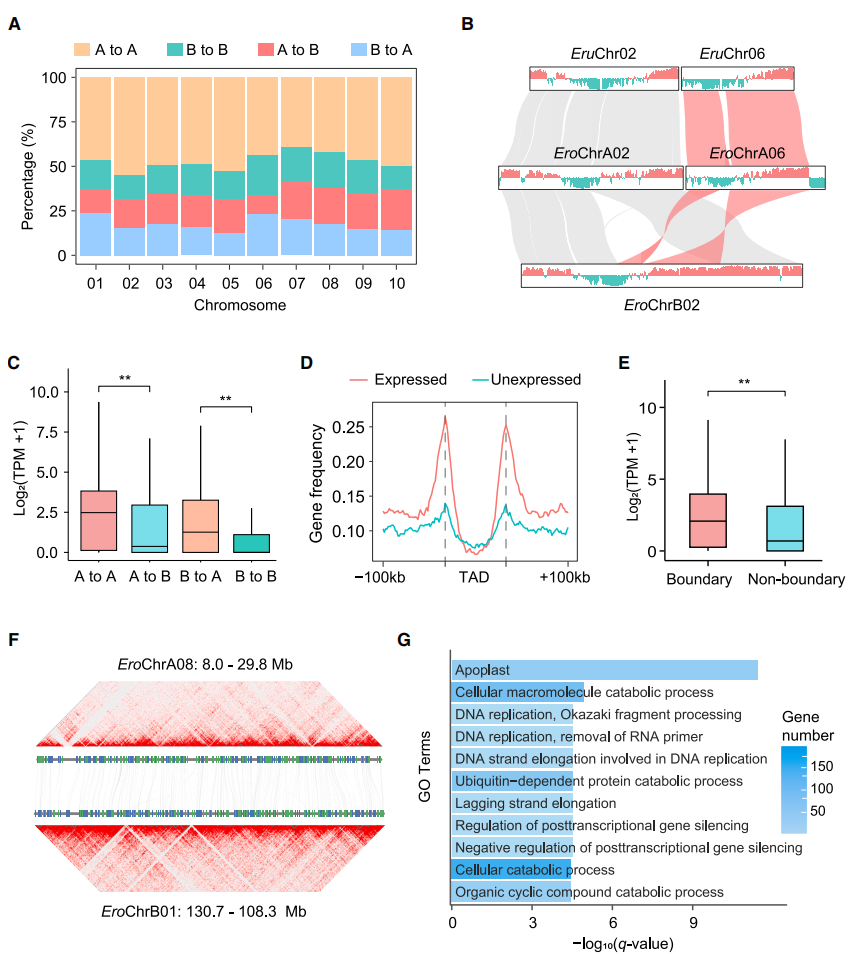

五、滇蔗茅基因组的三维(3D)染色质结构

作者通过研究滇蔗茅基因组的三维染色质结构及其在多倍化和染色体重排过程中的变化,揭示了A、B亚基因组中约64%和68%区域分别属于A区域,且A区域的基因表达水平显著高于B区域。研究发现,ChrA06的短臂几乎完全被划分为B区域,可能与其着丝粒位置靠近端粒有关。通过比较两个亚基因组,作者发现约三分之一的共线区域发生了A/B区域转换,导致A-to-B转换下调基因表达,而B-to-A转换则上调表达。尽管局部区域差异显著,作者指出,同源基因对整体表达仍相对稳定,类似于四倍体棉花的情况。此外,作者在两个亚基因组中分别鉴定出3776和3496个TAD类似结构,显示数量和大小整体保守,但边界位置仅约11%保持一致。靠近保守边界的同源基因表达差异更小,并主要参与基础代谢和DNA复制等核心过程。这些结果表明,滇蔗茅基因组在维持关键功能稳定性的同时,也通过三维染色质拓扑变化促进了基因表达的差异化调控。

图5:异源多倍体过程中三维染色质结构的改变

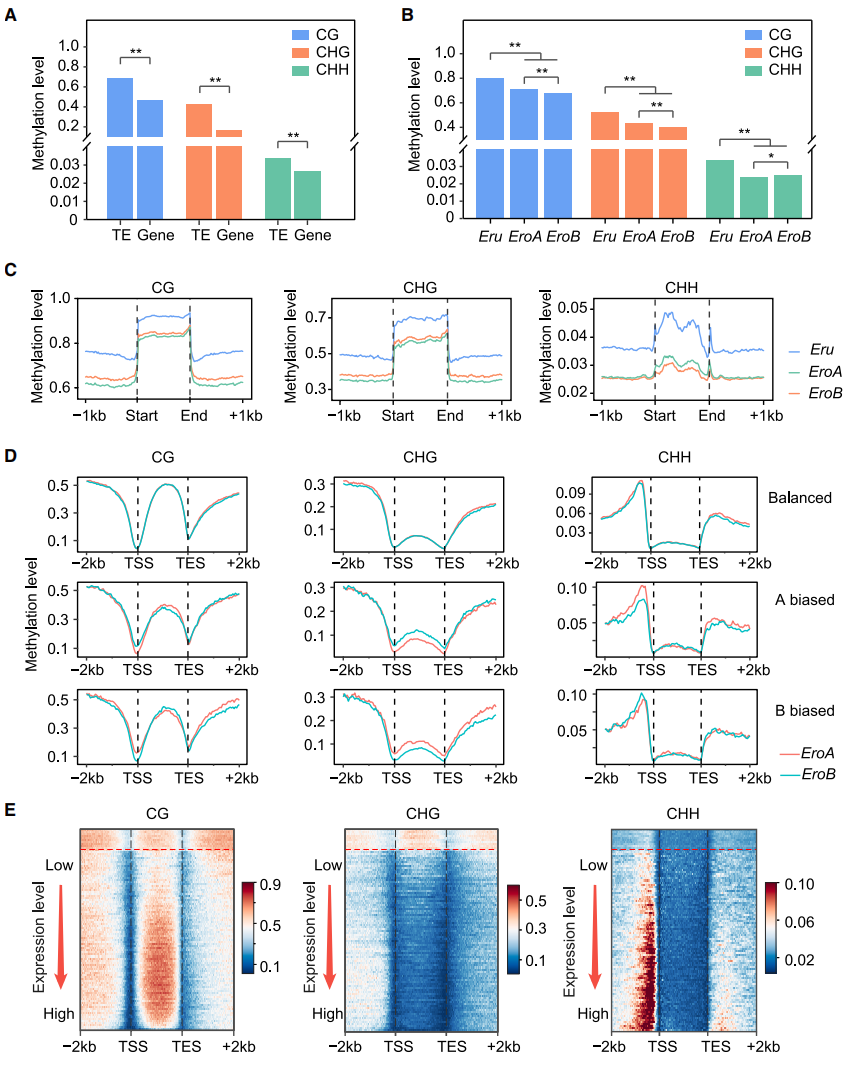

六、多倍体过程中的甲基化重塑

作者通过全基因组亚硫酸氢盐测序技术,系统分析了异源四倍体滇蔗茅及其二倍体近缘种蔗茅的表观遗传特征。研究结果显示,滇蔗茅组织中CG、CHG和CHH三种甲基化类型的平均水平分别为67.3%、42.3%和2.3%,呈现出典型的植物甲基化模式,其中转座元件区域的甲基化水平显著高于基因编码区。作者进一步比较两套亚基因组,发现整体甲基化模式相似,仅在转座元件区域存在轻微差异。同时,作者指出二倍体蔗茅的甲基化水平普遍高于四倍体滇蔗茅,这一发现为多倍化伴随基因组整体甲基化水平下降的现象提供了新的证据。进一步研究表明,基因体CHG甲基化和基因上游CHH甲基化的亚基因组间差异,特别是CHH甲基化在调控亚基因组特异性基因表达中的关键作用。此外,作者还观察到结构变异边界和TAD边界处的甲基化与基因调控密切相关。这些结果说明,甲基化在异源多倍体中经历重塑,并在转录调控和基因激活中发挥重要作用。

图6:滇蔗茅基因组全基因组甲基化分析及基因表达调控

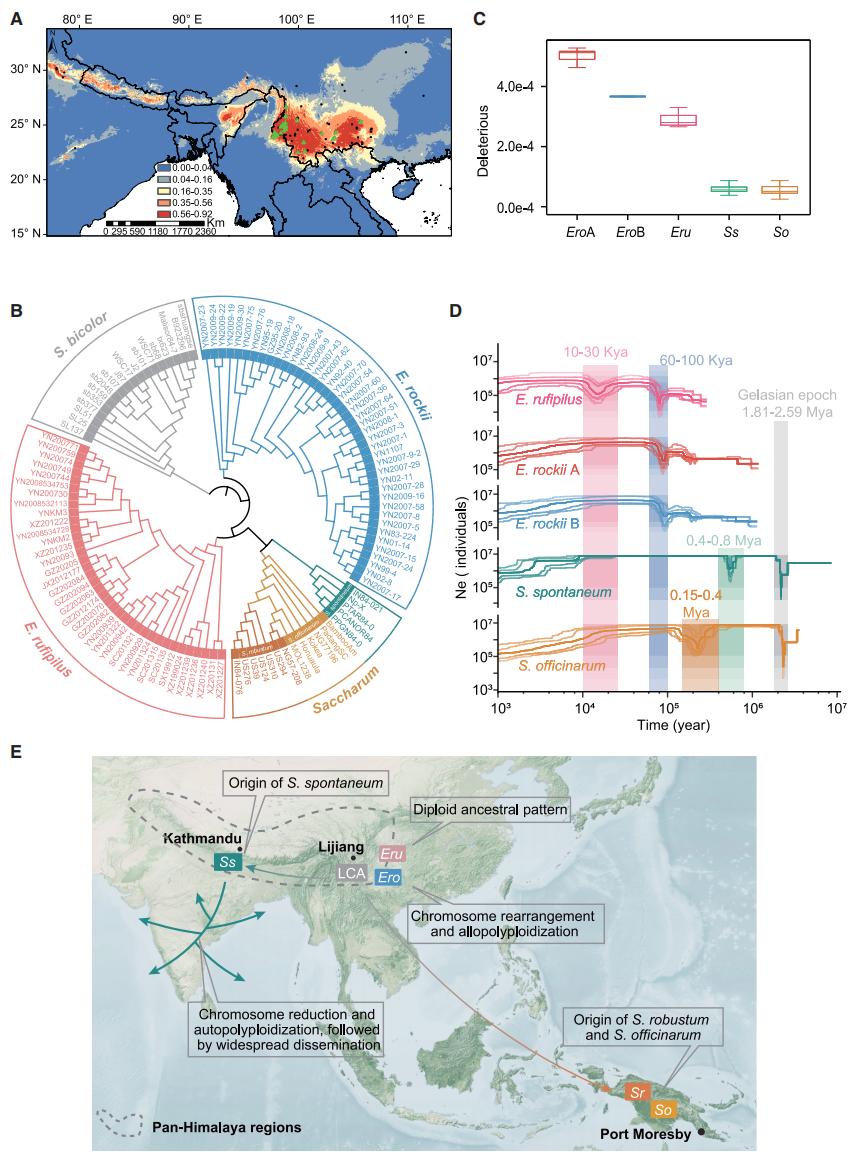

七、甘蔗复合体的潜在地理分布和种群分化

作者通过Maxent模型分析发现,滇蔗茅在当前气候条件下表现出良好的栖息地适宜性,其预测分布与实际观测高度吻合。通过比较滇蔗茅与其近缘种蔗茅的地理分布,研究发现两者在160万年的演化过程中形成了明显的生态位分化。基于43个样本的全基因组测序(平均深度25×),作者发现滇蔗茅表现出较低的核苷酸多样性(π_A=7.18×10−2,π_B=9.24×10−2),且与蔗茅存在基因交流,作者推测这可能源于共同祖先和环境压力。系统发育分析和主成分分析进一步证实了滇蔗茅、蔗茅、甘蔗及外群高粱之间的遗传分化关系。

在有害突变分析中,作者发现滇蔗茅和蔗茅的有害突变频率显著高于甘蔗,这可能限制其分布范围。作者指出,滇蔗茅的A亚基因组有害突变积累更显著,可能与异源多倍化加速突变积累有关。此外,作者通过冗余分析鉴定出12179个与适应温度及降水变化相关的SNP,并发现这些SNP富集于胁迫响应基因(如U-box13、ERF110、PP2C),说明滇蔗茅可能通过这些基因适应气候变化。

基于种群历史分析,作者推断滇蔗茅约在1.6-3.0百万年前起源于异源多倍化,与高贵种与细茎野生种的瓶颈事件同步。作者还发现,在晚更新世时,滇蔗茅和蔗茅均经历了约90千年前的种群收缩,但蔗茅经历了额外的瓶颈期而滇蔗茅则没有,作者认为这可能反映其更强的适应能力。这些发现为理解多倍体植物的演化与适应性提供了重要线索。

图7:甘蔗复合体的种群基因组学分析

结语

本研究成功组装了滇蔗茅的异源四倍体基因组,揭示了由A、B两亚基因组构成的基因组在结构、表达和甲基化上的显著差异。研究通过群体基因组学分析,发现滇蔗茅起源于泛喜马拉雅,遗传多样性较低,但环境适应性突变较为丰富。基因组的独特特征不仅为理解甘蔗复合体的演化提供了重要线索,也为未来甘蔗品种改良和适应性研究奠定了基础。

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!