NC重磅 | 小麦泛基因组及转录组图谱构建

小麦(Triticum aestivum)是全球最重要的粮食作物之一,在12个主要生态环境中广泛种植,2021/22年度全球产量达7.78亿吨。气候变化、政治不稳定及耕地减少对小麦生产带来巨大挑战。作为异源六倍体作物,小麦基因组复杂、体积庞大(约15 Gb),包含大量重复序列。近年来,随着测序技术的发展,全球科学家已完成九个高质量小麦基因组的组装,揭示了基因结构重排、野生种基因渗入及国际育种计划的影响。对这些基因组的De novo注释和泛基因组构建为解析小麦的基因多样性、进化历史及表达调控提供了关键基础,为提高产量、品质和抗逆性奠定了重要的分子生物学依据。

国外研究团队于2025年10月6日在著名期刊Nature Communication上发表了题为“De novo annotation reveals transcriptomic complexity across the hexaploid wheat pan-genome”的研究论文,基于九个小麦品种的基因组与转录组数据,构建了高质量的小麦泛基因组与泛转录组。进一步揭示了小麦的核心与可变基因组结构、品种特异性基因及表达差异,为解析小麦基因组进化和功能变异提供了新资源。

一、De novo基因注释定义核心与可变基因集

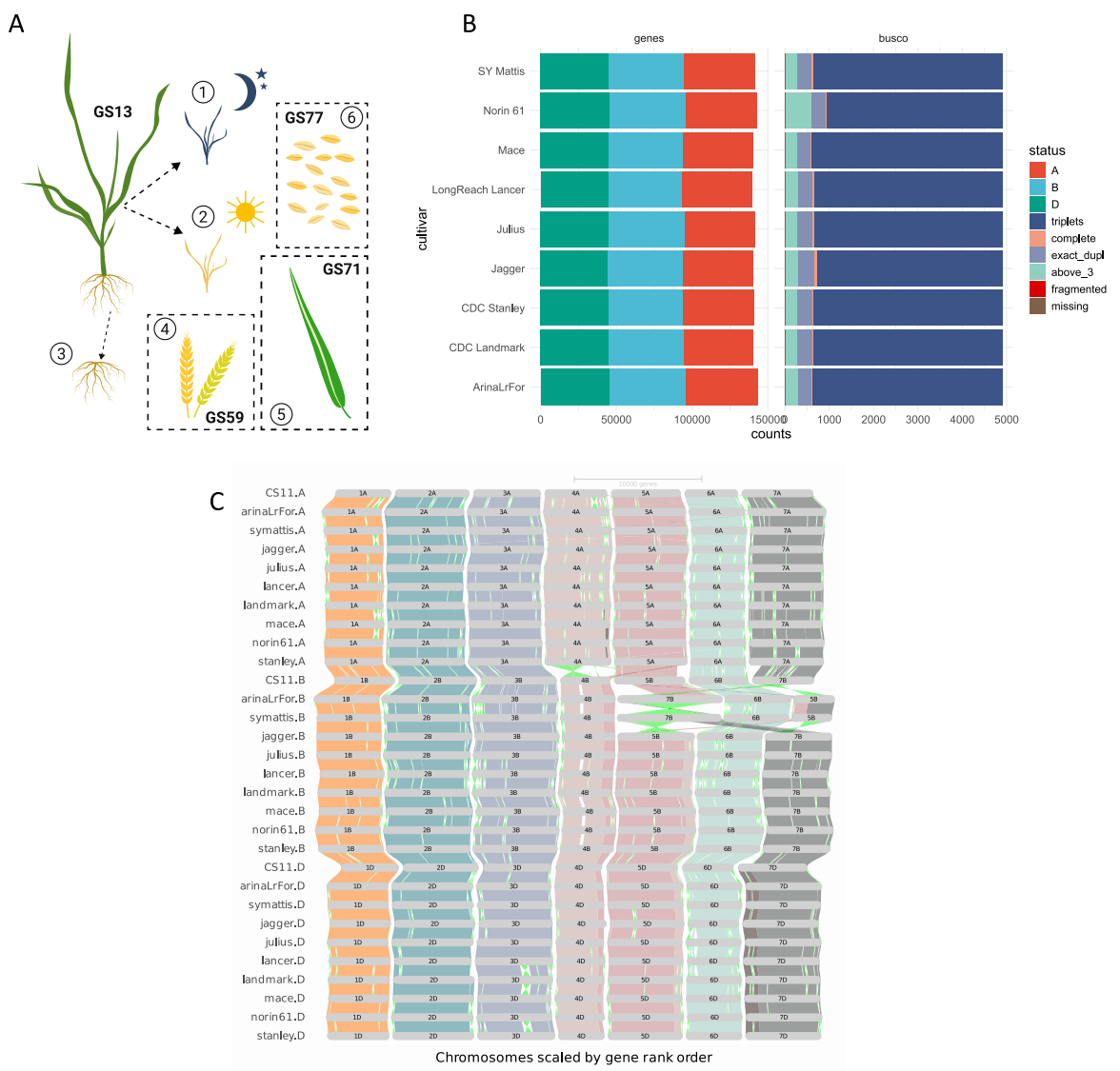

作者针对九个小麦品种进行了De novo基因注释,以比较品种间基因组成、表达及拷贝差异。研究整合了来自根和茎的 Iso-Seq 数据及 RNA-seq 数据,并在五种组织及地上器官(于黎明和黄昏采样)中获取样本。除转录组数据外,还结合蛋白同源性与ab initio预测,并通过基因整合程序修正遗漏模型,以提高注释精度和可比性。结果显示,各品种高可信度基因数量相近,约70%的基因在至少一种条件下被检测到转录。BUSCO评估表明,99.8% 基因至少有一个完整拷贝,86% 拥有三个完整拷贝,显著优于早期小麦基因组研究。OMark 测得基因完整性平均为97.1%,仅4.5% 为低可信度。

图1:研究设计、De novo基因注释和同源框架

二、基因重复及基因渗入

本研究将小麦基因系统划分为三类:核心基因、壳基因和云基因。其中,核心基因存在于所有被测品种中,主要参与基础代谢与DNA复制等必需生命活动;壳基因仅分布于部分品种,其功能显著富集于胁迫响应与基因调控过程;而云基因则为单一品种所特有,多与染色质组织及生殖过程相关。

在结构变异分析中,研究确认了多个小尺度基因组重排事件,并在一个加拿大品种中鉴定出一个与产量性状相关的16 Mb大规模倒位。以日本品种Norin 61为例的深入分析显示,该品种拥有592个特有基因,这些基因分布于176个富含转座元件的特异基因组区域。值得注意的是,其中部分基因携带外源DNA片段,并与抗病性及免疫调控相关基因存在密切联系,显示出在抗性育种中的应用潜力。此外,研究还对基因串联重复现象进行了系统分析。结果显示,每个小麦品种平均含有约7000个串联重复基因阵列,且同一阵列中的多数成员在表达上已出现分化,表明其功能发生了特化。功能富集分析进一步揭示,这些串联重复基因主要参与信号转导、胁迫响应和蛋白质修饰等关键生物学过程。对不同品种间串联阵列的保守性比较发现,部分基因家族在表达上保持稳定,而另一些则表现出较高的可塑性。

图2:小麦核、壳和云基因组及其同源表达模式

三、小麦泛转录组中全局表达的保守性

作者通过多品种和多组织的转录组分析揭示,小麦在全球范围内的基因表达模式高度保守。核心基因在所有组织和亚基因组中保持较高表达,而壳基因和云基因表达较低。组织特异性分析显示,旗叶的特异基因最少且品种间差异最小,而籽粒特异基因差异最大。对13521组三倍体同源基因的比较表明,约59%的基因在不同品种间维持稳定的亚基因组平衡表达,约37%呈动态变化。稳定表达基因主要参与光合作用和代谢调控,而动态基因富集于胁迫应答与防御反应。整体上看,抑制型表达多于优势型,说明尽管个别基因存在偏倚变化,小麦在品种间仍保持整体表达模式的比例性保守。

图3:具有功能注释和品种特异性差异的品种特异性网络组成

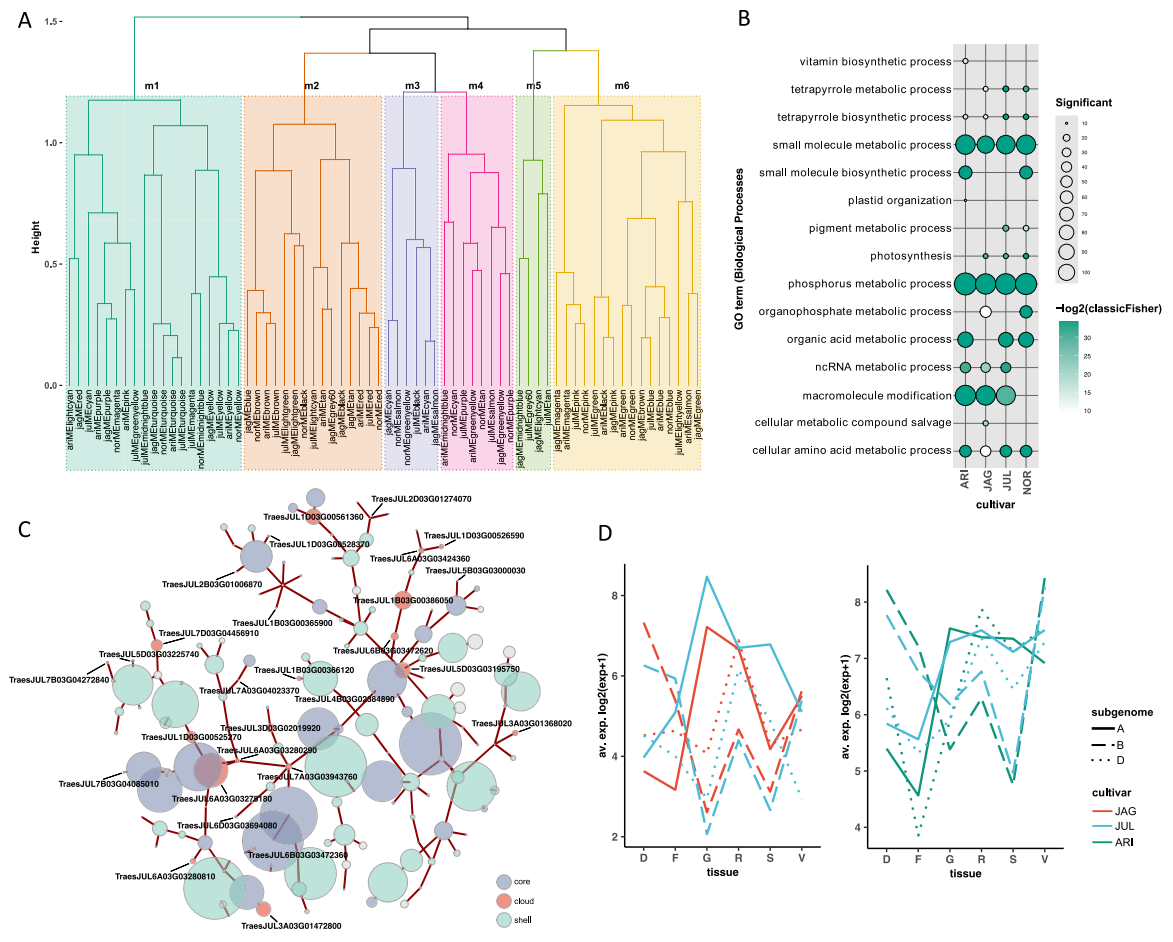

四、共表达模式的保守性

研究分析了四个小麦品种(ArinaLrFor、Jagger、Julius、Norin61)的共表达网络,以探究跨组织与品种的基因调控保守性。每个品种均基于De novo注释的高可信度基因模型构建共表达网络,覆盖约38%-46%的基因。通过层次聚类整合四个网络的68个模块特征基因,识别出六个跨品种的“超模块”(metamodules),其中五个在所有品种中共有,体现出高度的表达模式保守性。三个主要超模块(m1、m2、m6)在60%–72%的GO功能项上保持一致,富集于光合作用、磷代谢、核小体组装及细胞结构组织等核心代谢过程。较小的超模块(m3、m4)表现出品种间差异:Jagger、Julius和Norin61富集于有机酸合成,而ArinaLrFor富集于苯丙烷代谢。最后一个超模块(m5)仅存在于Jagger和Julius中,主要参与细胞内运输。整体结果表明,小麦主要调控模块在不同品种间具有显著的基因表达与功能保守性。

五、云基因的共表达

研究在四个小麦品种特异性网络中发现云基因显著富集的模块(每个品种一个),这些模块含10个以上云基因,且其特征基因高度相关,均归属于同一超模块(m2),显示出在不同组织和品种间的表达保守性。多数云基因(69–86.7%)被注释为组蛋白,并在基因组中呈簇状分布。组蛋白在转录调控、染色体稳定及植物对生物和非生物胁迫的应答中发挥关键作用。四个品种中云基因的共表达表明它们可能具有相似功能,有助于品种特异性的适应性与灵活性。进一步分析显示,这些组蛋白相关云基因在网络中与核心和外壳组分紧密连接,是小麦基因调控网络的重要组成部分。

六、30-let基因的品种特异性表达

作者通过比较四个小麦品种的基因共表达网络,分析了模块间关系以识别表达模式的异同,并重点分析30-let三联基因在各品种网络模块中的分布。在14864个保守三联体中,作者发现约39.1%至42.9%完整存在于网络中,其中超过96%被归入相同或相似模块,体现了高度的表达保守性。其余少数(2.9%-3.9%)则分布于不同模块;作者通过富集分析指出,其功能具有品种特异性,例如Jagger与Julius富集于磷脂生物合成,而ArinaLrFor与Julius则富集于转录延伸。跨品种比较进一步表明,超过71%的分化三联体为品种特有,作者还识别出93个在多个品种中共同分化的三联体,其功能涵盖F-box蛋白等关键调控因子。本研究展示了作者采用的比较网络方法在识别保守途径与品种特异性表达方面的强大能力,为理解小麦适应性差异提供了宝贵资源。

七、小麦醇溶蛋白的品种间变异与免疫原性

小麦中的醇溶蛋白(prolamins)超家族在植物的应激响应、细胞生长与发育过程中具有重要作用,并直接影响小麦的品质与蛋白质含量。然而,这类蛋白(包括高分子量麦谷蛋白)在部分人群中可能触发免疫反应,尤其与乳糜泻(Celiac Disease, CD)等自身免疫性疾病密切相关。研究表明,不同小麦品种中醇溶蛋白与高分子量麦谷蛋白的基因在组成和表达量上存在显著差异,其表达模式还呈现时空特异性,即在发育阶段和品种间具有动态变化特征。

作者通过对五个小麦品种的转录组数据比较,发现SY Mattis 和 LongReach Lancer 两个品种在α-醇溶蛋白和γ-醇溶蛋白的基因表达水平较低。进一步的基因集富集分析表明,γ-醇溶蛋白在下调表达的基因中占据主导地位。此外,乳糜泻相关的免疫表位序列广泛存在于醇溶蛋白和麦谷蛋白中。尽管不同品种间的表位总数差异不显著,但高表位数的α-醇溶蛋白基因主要集中在ArinaLrFor、Norin 61 和 Mace 等品种中。通过构建和解析小麦全基因组图谱,研究还发现基因拷贝数变异对表达模式具有重要影响,其中基因拷贝数的扩展主要发生在基因座的中心区域,并促进了高表位数量相关基因的变异积累。

图4:蛋白家族基因在小麦泛品种间的表达差异

结语

本研究通过对九个小麦品种进行De novo基因组注释,成功构建了全基因组与转录组图谱,系统揭示了其基因组与转录组的复杂性与多样性。研究发现,小麦基因组由核心基因与可变基因共同构成,其中可变基因在不同品种间存在显著的获得与丢失现象。在转录层面,核心同源基因在不同品种及组织中表达高度保守;与之相对,可变基因则呈现出明显的品种特异性表达模式及亚基因组表达偏向性。

研究进一步聚焦于与抗逆性、发育进程及营养品质密切相关的醇溶蛋白与高分子量谷蛋白(HMW-glutenin)基因家族,揭示了其表达差异。研究进一步明确了不同小麦品种中与乳糜泻相关的免疫原性蛋白基因在表达上存在显著区别,这一发现为通过遗传育种手段定向改良小麦的营养品质与食用安全性提供了新的思路与理论依据。

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!